На братских могилах…

В Самарканде к 80-летию Победы над фашизмом общественной группой «Сохраним Самарканд» вместе с волонтерами была запущена акция по уборке и благоустройству двух братских захоронений на центральном кладбище «Братское». Акцию поддержали как неравнодушные горожане, так и военные, представители администрации кладбища и управления благоустройства.

«Память – это не только слова, но и дела. У нас была общая Победа, пусть теперь это будет общая работа», - говорилось в ролике-обращении к общественности, который подготовила инициативная группа, чтобы объединить всех ради одной цели – сохранения памяти. Несмотря на многие нюансы нашего времени, в котором нередко переиначивается история и переформатируется общественное сознание, это сделать получилось. Горстка неравнодушных самаркандцев своим примером показала, что такое патриотизм и уважение к памяти и доблести героев, павших в Великую Отечественную войну.

Самарканд был глубоким тылом большой страны в те годы, но смертельное дыхание войны почувствовали все жители древнего города. Из Самаркандской области за эти кровавые годы, по официальным данным, было мобилизовано 152 707 человек, свыше 48 500 из них осталось лежать на полях сражений.

В годы войны в Самарканде находилось около 20 военных госпиталей, в которых лечились десятки тысяч больных и раненых солдат и офицеров Советской Армии. Под госпитали отводились лучшие здания города, учебные корпуса СамГУ, педагогического и народнохозяйственного институтов, техникума им. Мичурина, многих училищ. Профсоюзные, комсомольские и другие общественные организации брали шефство над госпиталями, заботились о культурном обслуживании раненых.

На станции Самарканда развернулся специальный сортировочный эвакогоспиталь, который по прибытии санитарных эшелонов принимал раненых, затем распределял их по специализированным госпиталям. По воспоминаниям заслуженного врача Узбекистана А. А. Геворкова, на вокзале приходилось экстренно производить сортировку раненых и определять, какие группы в какие госпитали направлять. Всего в Самарканде прошли курс лечения более 50 тыс. солдат и офицеров. Помогали климат, наши солнечные фрукты и овощи, талантливые и самоотверженные медики, обычные самаркандцы.

«Когда меня доставили в самаркандский эвакогоспиталь, - писал офицер Е. Бороновский, - я был в очень тяжелом состоянии: перелом бедра, ранение грудной клетки. В течение восьми месяцев был прикован к постели. После трехкратного оперативного вмешательства профессора А. В. Полякова встал на ноги. Такие же чуткость и высокое качество лечения проявляется ко всем раненным, лишь бы спасти им жизнь. Врачи, медицинские сестры и санитарки под руководством профессора А. В. Полякова делали все от них зависящее, чтобы быстрее восстановить здоровье славных защитников Родины. Они заслуживают благодарности не только от раненых, но и от всего советского народа»…

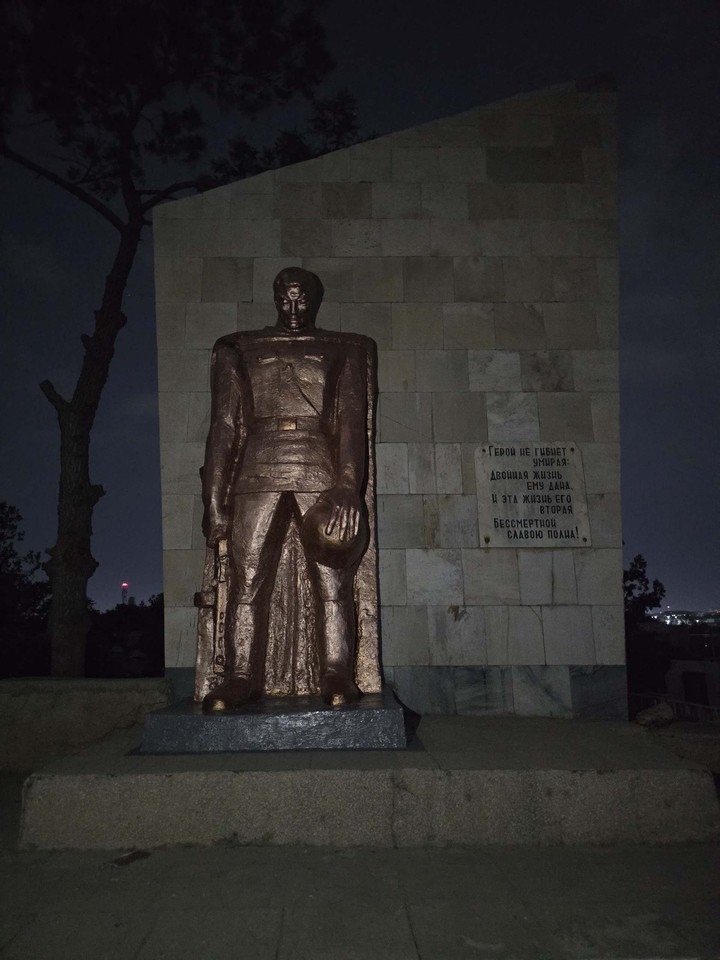

Но, к сожалению, выживали не все. Немало раненых просто не смогли пережить долгую транспортировку. Их, перебинтованных, а часто это были сгоревшие в танках ребята, снимали с поездов уже мертвыми. Тела бойцов, которым едва исполнялось 20-22 года, привозили на центральное самаркандское кладбище и хоронили в братской могиле. Не у всех были документы, не все документы доходили до Самарканда, поэтому за каждым именем, которое сегодня написано на табличке, стоят как минимум два, три, а может, десятки, безымянных солдат. Сколько всего находится на двух воинских захоронениях на «Братском», никто уже не сможет сказать. Но о глубокой скорби по ним говорят мемориалы и памятники, которые были открыты для возложения цветов в 1965 году. В тот год 9 Мая – День Победы – стал выходным и торжественно отмечался в СССР, во всех его республиках.

Ежегодно здесь проходили памятные мероприятия, которым предшествовали мероприятия благоустроительные. Никто не оставался в стороне: штукатурили, белили могилы, красили памятники и чугунные, отлитые на «Красном двигателе» надгробия, убирали от мусора и сухой травы территорию. Военные, рабочие, служащие, студенты, представители интеллигенции – их, которые чтили и помнили, было очень много, как и потом цветов на каждом из более 400 надгробий. Однако прошли годы, и память словно пошла на убыль вместе с теми, кто был непосредственно живым свидетелем тех суровых лет. В результате благоустройство и уборка мемориалов легли исключительно на плечи четырех сотрудников кладбища, что оказалось для них слишком тяжелой ношей. В этом году на помощь решили прийти общественники.

Несколько дней они чистили, мыли, убирали могилки. Очистили от старой краски и покрасили по всем правилам памятники «Скорбящей матери» и «Вечной славы героям». Работа объединила неравнодушные сердца и стала поводом, чтобы вспомнить участниками акции о своих близких.

Ольга Фатаева, сотрудник областного краеведческого музея:

«Моей маме, Александре Сергеевне Ткаченко, было где-то 15 лет, когда она вместе с подружкой Женей окончила курсы медсестер при одном из госпиталей. Пошла в медсестры из благодарности к врачу Полякову, который спас от ампутации ее руку, уже почерневшую от сепсиса. Потом она ассистировала профессору Полякову на операциях. Как вспоминала мама, невыносимо было смотреть на страдания молодых солдат с тяжелыми ранами, особенно мучились ожоговые больные, горевшие в танках. Они отказывались от еды и тихо стонали. Мама говорила: «Мы выходили из палат со слезами, поплачем, а потом опять идем. Вот здесь, на «Братском» их и хоронили в общих могилах».

Руслан Хаирнуров, активист группы «Сохарним Самарканд»:

Руслан Хаирнуров, активист группы "Сохарним Самарканд":

«В моей семье несколько человек прошли фронт. Отец матери, Вагап, был артиллеристом, вернулся по ранению, на одной из рук не было пальцев. Ее дядя, Янжигит, воевал отчаянно, но попал в плен, бежал, а когда вернулся к своим, получил пять лет лагерей. Всегда потом со слезами обиды вспоминал этот горький момент. А прадед мой, Хаирнур, который в Нижнем Тагиле на заводе точил снаряды в войну, успокаивал его: "Зато живой остался!»

Владимир Бадалов, ювелир:

«Дедушка, Аракелов Егише Месроповичь, с 1941 по 1944 годы был на фронте. Помнится, рассказывал случай, как в начале войны, когда армия отступала, пришлось спрятаться в амбаре – в деревне были фашисты. Немецкие солдаты проводили обыск домов и сараев. Один солдат зашел в амбар и увидел моего деда. Оба были с оружием, оба могли стрелять друг в друга, но случилось необычное. Ни немец, ни мой дед не выстрелили. Вражеский солдат показал ему, чтобы спокойно уходил и вышел из амбара сам. А вообще у меня в семье восемь человек сражались на фронтах Отечественной, один из прадедушек прошел концлагерь, чудом вернулся живым».

Галина Троицкая, ветеран журналистики:

«Дед, Голубев Иван Васильевич, погиб на Курской дуге. Но сначала бабушке пришло уведомление, что пропал там без вести. Потом мама в 70-х отыскала кое-какие сведения в военных архивах, и уже мой сын, Александр, в двухтысячных нашел место погребения в братской могиле, где установлена памятная стела. Нашел через виртуальный мемориал «Память народа».

Светлана Мазуркевич, активный пользователь социальных сетей:

«Дедушку, Матвея Васильевича Пуриша, забрали в армию еще в 1937-м. Служил он на границе с Ираном. С 1944-го воевал на 1-м Украинском фронте в звании лейтенанта. Командовал взводом. В одном из боев был тяжело ранен, получил вторую группу инвалидности. После был представлен к награждению орденом Красной Звезды. Он не любил рассказывать о войне, как бы мы его ни просили».

Фая Халитова, волонтер группы «Помоги, пока можешь»:

«Дедушка, Никифор Иосифович Федоров, с весны 1944 года до самой Победы был санитаром, выносил с поля раненых. Помню, рассказывал случай, когда он пошел за одним раненым, а у того живот распоротый, кишки уже на земле лежат, в грязи все. Когда дед увидел это, стал заталкивать внутренности назад. Солдат от боли и ужаса кричал: "Пристрели меня, пристрели меня!» А дедушка не слушал, взял проволоку и наживую ему закрепил брюшину, потом до госпиталя доволок на себе. Позже встретил этого бойца, тому операцию сделали, все прошло удачно. Солдат долго благодарил деда, говорил, спасибо тебе, век не забуду».

Александр Галак, преподаватель школы музыки и искусств №4 г. Самарканда:

«Мой дед, Борис Галак, был разведчиком. В одну из ходок за языком подорвался на мине, скончался в госпитале от ран на третий день. Похоронен в братской могиле в литовском городе Аукштадварис».

Елена Баронина, администратор группы «Новости Самарканда» в «Фэйсбуке»:

«Дедушка, Григорий Васильевич Баронин, 1926 года, а на фронт его забрали в 1943-м. В 1944-м его отправили с напарником в тыл врага в качестве разведчика. Они захватили в плен немецкого подполковника, а на обратном пути напарник подорвался на мине, ему раздробило пятки. Так дедушка, обладавший большой силой и выносливостью, не только нес на себе боевого товарища, но и вел пленного. За это его наградили орденом Красной Звезды. Бабушка, Анастасия Максимовна Баронина, из эвакуированных с Украины, в войну работала на фабрике 8 Марта, где шила военную форму. Долгие смены, недоедание, тряпичные тапочки зимой... Как-то сломался швейный станок, бабушка полезла его ремонтировать, и ей раздробило руку, открытый перелом. Ее перебинтовали и сказали дальше работать. У нее на руке остался огромный шрам, и рука плохо с тех пор поворачивалась».

Слушая эти искренние рассказы, полные теплоты и боли, понимаешь мотивацию людей, приходивших в эти дни на «Братское». Понимаешь и то, что пока есть такая память в семье, не будет забыт и человеческий долг перед будущими поколениями по сохранению памяти всего народа.

Анастасия ПАВЛЕНКО.