Виталий Губарев: «Самарканд – моя малая Родина, полная удивительных историй»

В рамках энциклопедического проекта «Самаркандиана» продолжаем культурно-просветительскую программу «Лица Самаркандианы». Наш сегодняшний гость и собеседник – уроженец Самаркандской области Виталий Петрович Губарев, народный художник России, действительный член Российской Академии народного искусства. Мы попросили мастера ответить на несколько вопросов.

– Уважаемый Виталий Петрович! Мы рады Вашему участию в энциклопедическом проекте «Самаркандиана». Вначале не могли бы Вы немного рассказать о себе?

– Прежде всего, спасибо, за привет из родного древнего Самарканда. Родился я 12 ноября 1936 года на железнодорожной станции Зиадин Самаркандской области в семье железнодорожников. Мама из Пензенской области, папа родом из Оренбургской. Зиадин – это узловая железнодорожная станция в промежутке между Самаркандом и городом Каган Бухарской области. В 1939 году летом бабушка, мать мамы, упросила взять внучка, меня, в Самарканд к родным, а их там было много. Возвращаясь обратно, на вокзале при народе выпалил маме, что были в цирке, там батюшка меня крестил и подарил крестик, чтобы я носил его в праздники. Это для комсомолки был ужас. Но обошлось, Слава Богу.

Потом был переезд в Каган в 1940-м, а в 1950 году - на станцию Урсатьевская Ташкентской области. Там, в восьмом классе, я услышал удивительную историю от директора школы Сан-Саныча. Директор был старик старой гимназической школы. В 1927 году в Урсатьевскую (сейчас Хаваст) приехала археологическая группа и направилась в предгорье Туркестанского хребта с целью узнать, действительно ли там в долине проходил в Самарканд Александр Македонский. Экспедиция устроилась на холме предгорья кишлака Хаваст, а руководитель пошёл хлопотать о разрешении группе делать раскопки. Пока он ходил, группа обозревала древний кишлак, и один из них подобрал ненароком камешек и машинально стал его растирать. Что-то внутри блеснуло. Растёр – оказалось – древняя монета. Показал соратникам – они в один голос: «Да это монета А. Македонского!» С этим восторгом они встретили расстроенного шефа. Как говорится, неудача удаче помогла – шефу отказали в раскопках на священной горе.

Затем семья переехала в город Бекабад. Там после десятого класса поступил в Республиканское художественное училище (г. Ташкент) на прикладное отделение, окончил его с отличием. Мне повезло, я там встретил Мухиддина Каримовича Рахимова – удивительного человека, учителя, народного художника Узбекистана, академика, реставратора, глубочайшего знатока древней Самаркандской технологии майолики, уникального керамиста – настоящего УСТО. Его деятельностью гордится не только Узбекистан, но и, пожалуй, весь мусульманский мир. Окончив училище с отличием в 1958 году, поступил в МВХПУ (б. Строгановское) – ныне Московский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова. После второго курса, побыв у родителей, наконец, осуществил свою мечту: посетил свою родину – Самарканд.

- И каковы были Ваши впечатления от этой встречи с городом?

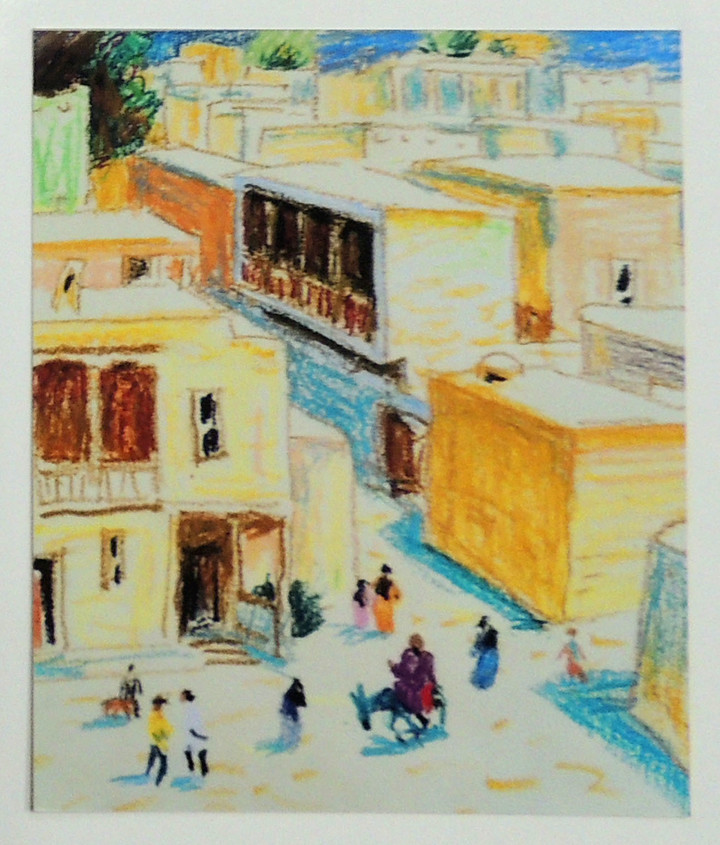

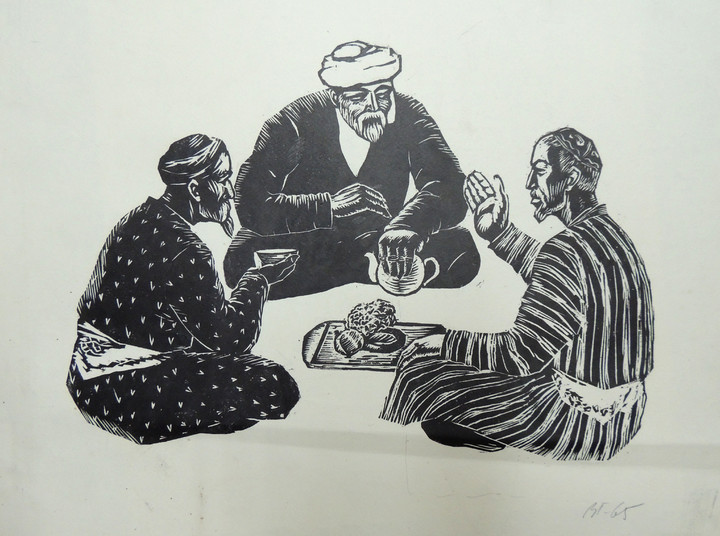

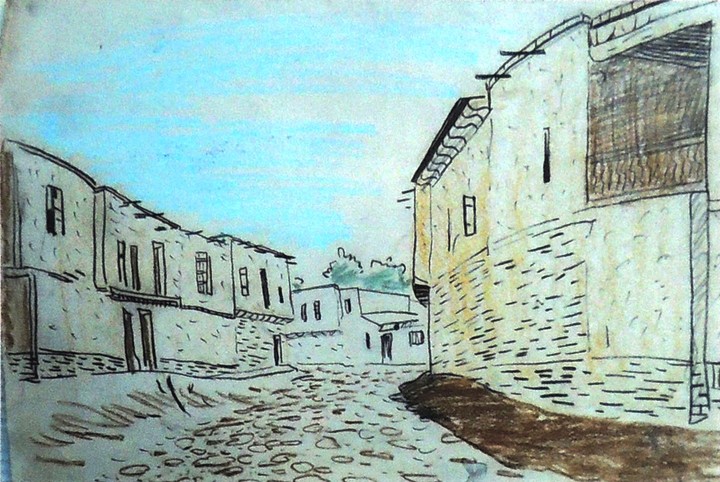

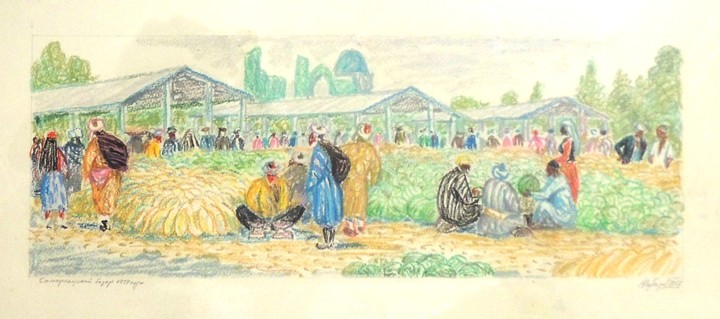

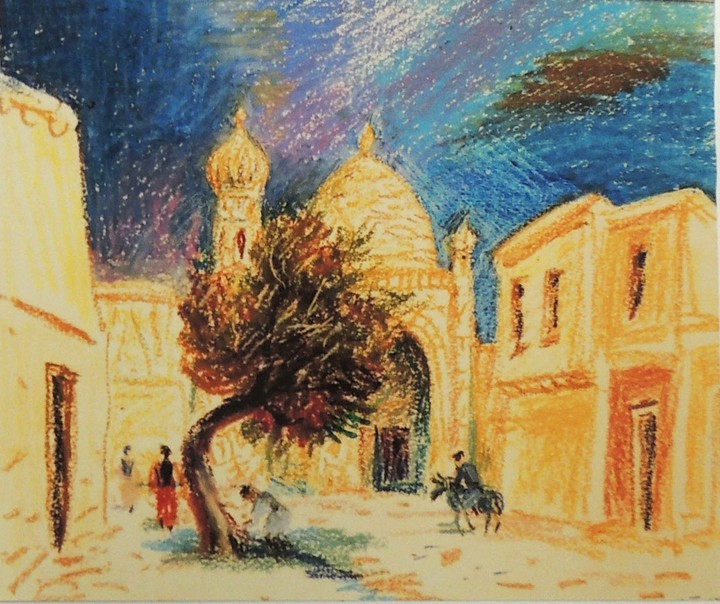

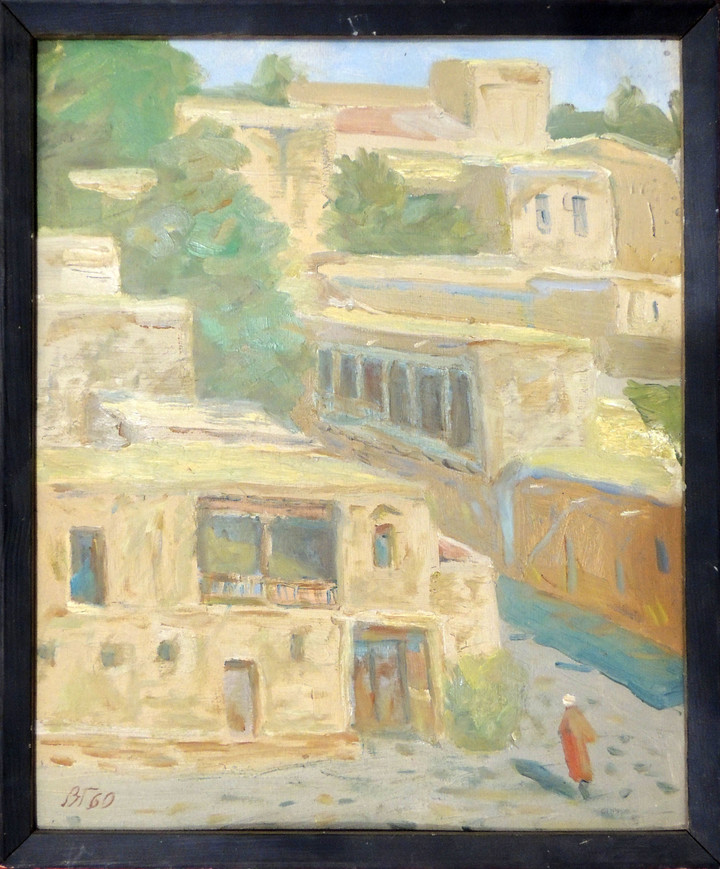

– Восхищению моему не было предела. По сравнению с Бухарой и Ташкентом удивляла палитра всевозможных одежд – разноцветные халаты и разнообразные тюбетейки, многочисленные улочки махаллей, и конечно, величественная архитектура Регистана, мавзолея Тамерлана (Темура), Биби-Ханым и обсерватории Улугбека. Бродил и рисовал с упоением, конечно, и базары – это какой-то волшебный праздник. Волновали и восхищали архитектура и майолика мавзолеев Шахи-Зинда, развалины древней части у Афрасиаба. Сделал выставку в институте по приезде, к сожалению, часть работ забрали в фонд института, часть позднее - в Государственный музей Востока в Москве.

–

–

Отразились ли годы, проведенные в Самарканде, на Вашем творчестве?

– Да, конечно. Много работ было выполнено в пастели и маслом. Успешно выставлялся на студенческих выставках, а также работая на Урале. Жаль не хватало натурного материала, сделал бы больше.

–

–

Есть ли среди Ваших художественных работ картины, посвященные Самарканду?

– Есть, но работ прежних лет сохранилось мало.

–

–

Что значит для Вас Самарканд?

– Это моя малая Родина, полная удивительных историй, и своеобразная красота поразительных архитектурных ансамблей – ничего подобного в мире нет.

– Ваши пожелания жителям Самарканда и всего Узбекистана?

– Ваши пожелания жителям Самарканда и всего Узбекистана?

– Процветать ныне и вечно, как прежде и всегда! Мое сердце с вами, надеюсь, здоровье будет, навещу обязательно. Примите мои наилучшие пожелания!

Анатолий ИОНЕСОВ,

руководитель НПЦ «Человек. Культура. Мир» (SIUT),

автор энциклопедического проекта «Самаркандиана».

P.S. Автор признателен Светлане Владимировне Куракиной - руководителю Протвинского выставочного центра (Московская область) за помощь в подготовке материала.

Для справки

Виталий Петрович Губарев родился в 1936 году под Самаркандом. График, живописец, театральный художник, иллюстратор, мастер офорта. Народный художник Российской Федерации. Окончил Республиканское художественное училище им. П. П. Бенькова в Ташкенте, затем Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). Признанный мастер офорта, однако не менее замечательной стороной его творчества является рисунок карандашом. Его карандашные работы очень сильны технически, но главное – они похожи на него самого, передавая безграничную жизнерадостность и неутомимость художника. В основном работает в технике графики: гравюра (офорт, цветной офорт), рисунок карандашом, пастель, гуашь; живописи: масло, темпера.

Дипломант Российской Академии художеств 2005 года. Участник более 100 выставок в России и за рубежом. Его персональные выставки состоялись в Москве, Серпухове, Протвино, Пущино, Нью-Йорке (США), Милане (Италия), Дели (Индия), Софии (Болгария), Санкт-Августине (Германия), Сомеро (Финляндия), Ферне-Вольтер (Франция)… Произведения мастера закуплены Государственной Третьяковской галереей и находятся во многих музеях и частных собраниях в более 30 странах мира. Удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2011). Автор книг и альбомов «Виталий Губарев. Графика» (2012), «Штрихи жизни» (2018), «Чистый рисунок» (2021).