На узких улочках древнего «Востока»

В Самарканде много узеньких улочек, где до сих пор встречаются низенькие резные ворота и доживают свой век огромные здания с отличной архитектурой. В махаллях, что за Регистаном, можно воочию увидеть историю, которая, к сожалению, разрушается на глазах. Но даже в медленно «умирающих» зданиях отчетливо видна грамотная рука их создателей.

Если двигаться по улице, идущей вдоль поликлиники №1, что неподалеку от Регистана, а затем, повернув налево, пройти метров 20, вы окажетесь у стен дома, где когда-то проживала семья знаменитых певцов. Об этом напоминает гранитная табличка, установленная на фасаде дома в далекие 70-е.

Надо отметить, что в советские времена еврейская махалля "Восток" города Самарканда славилась как "народная консерватория". Здесь жили династии Толмасовых, Муллокандовых, Бабахановых и многие другие, прославлявшие своим творчеством наш древний и вечно юный город. Именно они внесли достойный вклад в развитие "Шашмакома".

История этих династий заслуживает особого внимания и изучения. Здесь же скажем в кратце, что скрывавшийся от гнева эмира Бухары в Самарканде, Леви Бабаханов после Октябрьской революции организовал ансамбль, в который также входили братья Михаил и Гавриэл Толмасовы и другие. Сначала Гавриэл Толмасов играл на дойре, барабане, трехструнном торе, а со временем начал петь. В этом доме часто устраивались музыкальные вечера, собиравшие именитых певцов, среди которых были Барно Исхакова, Неру Аминова, Абдулазиз Абдурасулев и многие другие. Известный певец Абрам Толмасов с детства, находившийся в этом музыкальном водовороте, не мог не влюбиться в мелодии Востока. Будучи школьником, он начал выступать на разных частных вечерах, конкурсах, где занимал почетные места. Но для того, чтобы отточить свое мастерство он поступил в Душанбинское музыкальное училище. Большая популярность пришла к нему в начале 1980-х годов, причем не только в среде бухарских евреев, но и таджиков, узбеков. В 1989 году во время массового отъезда бухарских евреев Абрам покинул Самарканд.

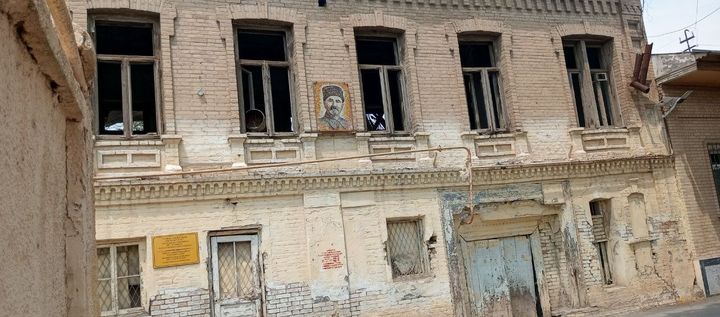

Но продолжим наш экскурс по махалле "Восток". Отсюда рукой подать еще до одного исторического памятника архитектуры - двухэтажного дома Левиевых, где в советское время располагался кож-вендиспансер. Сейчас это здание заброшено, часть крыши отсутствует, сквозь окна видны обвалившийся потолок, образовавшиеся дыры и прорехи в стенах. На одной из наружных стен можно лицезреть чудом сохранившийся портрет основателя рода Левиевых, да и то потому, что он изготовлен из цветной мозаики. Пять лет назад мы уже упоминали об этом на страницах "СВ", но с тех пор дожди и снега еще больше ухудшили состояние этого архитектурного памятника.

Но продолжим наш экскурс по махалле "Восток". Отсюда рукой подать еще до одного исторического памятника архитектуры - двухэтажного дома Левиевых, где в советское время располагался кож-вендиспансер. Сейчас это здание заброшено, часть крыши отсутствует, сквозь окна видны обвалившийся потолок, образовавшиеся дыры и прорехи в стенах. На одной из наружных стен можно лицезреть чудом сохранившийся портрет основателя рода Левиевых, да и то потому, что он изготовлен из цветной мозаики. Пять лет назад мы уже упоминали об этом на страницах "СВ", но с тех пор дожди и снега еще больше ухудшили состояние этого архитектурного памятника.

По словам бывшего смотрителя синагоги Юсуф-ака, предприниматели из Америки, бывшие наши граждане, планируют капитально отремонтировать это здание и открыть гостиницу, где могли бы останавливаться приезжающие к могилам предков бухарские евреи. Но пока это лишь планы.

Дальше следуют не менее памятные места. Вот здание кожно-венерологической больницы, состоявшей в те времена из двух отдельных корпусов. В той, что выходила окнами на проезжую часть улицы находились пациенты с такими заболеваниями кожи как лишай, грибки и т. д., а во второй соответственно с венерическими заболеваниями. Сейчас часть территории занимает махаллинский сход граждан. Ближе к аптеке с правой стороны проходил узкий проулок с общими дворами, в самом конце разветвляющийся в обе стороны и упирающийся в старинные ворота средней школы № 26.

Но давайте вернемся на прежнюю улицу, к зданию аптеки, где местные жители по рецепту врача приобретали различные микстуры от всевозможных заболеваний. Надо отметить, что многие из них готовились тут же опытными провизорами. Когда дверь за прилавком была приоткрыта, то можно было наблюдать как аптекари, словно маги колдовали над фарфоровыми чашами, смешивая промолотые порошки, которые затем с осторожностью высыпали на блюдца весов. Может это кого-то удивит, но мы, детвора были частыми посетителями этого медицинского заведения - приходили сюда за гематогеном, который заменял нам шоколадную плитку, ведь стоил он тогда всего 11 копеек. Нас любителей сладкого было так много, что иногда аптекари выдавали одну плитку на двоих.

В двух шагах от нее на противоположной стороне находился Дом культуры, в которой главной фигурой для нас был человек с необычайным именем Колхоз.

Здесь проходили различные мероприятия такие, как торжественная выдача аттестатов, свидетельствовавшие не только об окончании школы, но и получении путевки во взрослую жизнь. На втором этаже находилась библиотека, имеющая в своем фонде сотни экземпляров книг. Здесь даже самый привередливый читатель мог найти интересную для себя книгу. Хотя многие молодые парни приходили сюда не только ради книг, их больше интересовала юная, с модельной внешностью библиотекарша Наташа. Но пофлиртовать с ней удавалось весьма редко и не потому, что она была очень строга, а ввиду того, что ее отец отставной полковник дежурил здесь словно охранник банка во время выдачи денег кассирам предприятий.

Здесь проходили различные мероприятия такие, как торжественная выдача аттестатов, свидетельствовавшие не только об окончании школы, но и получении путевки во взрослую жизнь. На втором этаже находилась библиотека, имеющая в своем фонде сотни экземпляров книг. Здесь даже самый привередливый читатель мог найти интересную для себя книгу. Хотя многие молодые парни приходили сюда не только ради книг, их больше интересовала юная, с модельной внешностью библиотекарша Наташа. Но пофлиртовать с ней удавалось весьма редко и не потому, что она была очень строга, а ввиду того, что ее отец отставной полковник дежурил здесь словно охранник банка во время выдачи денег кассирам предприятий.

Пятничный базарчик. Он находился на небольшой площадке зажатый с одной стороны филиалом трикотажной фабрики, с другой - магазином и сберкассой, а дома прижимали другие стороны. Тем не менее здесь можно было приобрести у дехкан все дары природы - овощи, фрукты, зерновые, которые многие торговцы завозили загодя - на закате, а также различную домашнюю птицу, яйца, кроликов, рыбу и т. д. Народу здесь было словно селедки в бочке, одним словом, не протолкнуться. Сейчас на каждом рынке электронные весы, а в те времена колхозникам выдавали на прокат гиревые весы, так называемые "уточки". Но многие из них чтобы не платить рубчик, использовали свои равноплечные весы, которые состоят из двух чаш, подвешенных на сухой прут, в центр которого привязана веревка или сыромятная кожа. Иногда в качестве гирей использовались кусок металла, булыжник или другой предмет. И что удивительно никто не высказывал претензий, верили, как себе. Часам к 10 - 11 дехкане распродав свой товар, кто на осликах, кто пешком возвращались домой. Но торговля на этом не заканчивалась. Перекупщики продолжали реализовывать закупленные у тружеников села сельхозпродукты.

Пятничный базарчик. Он находился на небольшой площадке зажатый с одной стороны филиалом трикотажной фабрики, с другой - магазином и сберкассой, а дома прижимали другие стороны. Тем не менее здесь можно было приобрести у дехкан все дары природы - овощи, фрукты, зерновые, которые многие торговцы завозили загодя - на закате, а также различную домашнюю птицу, яйца, кроликов, рыбу и т. д. Народу здесь было словно селедки в бочке, одним словом, не протолкнуться. Сейчас на каждом рынке электронные весы, а в те времена колхозникам выдавали на прокат гиревые весы, так называемые "уточки". Но многие из них чтобы не платить рубчик, использовали свои равноплечные весы, которые состоят из двух чаш, подвешенных на сухой прут, в центр которого привязана веревка или сыромятная кожа. Иногда в качестве гирей использовались кусок металла, булыжник или другой предмет. И что удивительно никто не высказывал претензий, верили, как себе. Часам к 10 - 11 дехкане распродав свой товар, кто на осликах, кто пешком возвращались домой. Но торговля на этом не заканчивалась. Перекупщики продолжали реализовывать закупленные у тружеников села сельхозпродукты.

В одном из тупиков, отходящем от базарчика, находилось старинное здание из жженного красного кирпича: некогда собственность богатого купца после конфискации была преобразована в детскую поликлинику, а с вводом нового здания поликлиники на Регистане ее передали народному образованию. Здесь открылась школа рабочей молодежи или просто вечерняя школа. Но, к сожалению, ее мы так и не нашли. Там, где она должна была стоять, сейчас возвышаются непонятные здания, вход в которые закрыт огромными воротами.

От базарной площади одна из улиц ведет в сторону школы № 25, в которой преподавали самые талантливые учителя, это не только мое мнение, но и тех, кто окончил эту школу более чем за полвека.

Рядом со школой возвышается старинное двухэтажное жилое здание, на одной из тыльных сторон которого некогда существовал магазин, именуемый в быту Абрашским, хотя заведующим здесь был Мардон-ака.

Рядом со школой возвышается старинное двухэтажное жилое здание, на одной из тыльных сторон которого некогда существовал магазин, именуемый в быту Абрашским, хотя заведующим здесь был Мардон-ака.

Повернем назад и будем подниматься по асфальтовой дороге, которая на вершине раздваивается на два рукава. Пойдешь налево, выйдешь к пятничному базарчику, направо пойдешь - в баню попадешь. Между развилками, где в былые времена жил мой товарищ Ёсик Абрамов находится хостел.

Повернем назад и будем подниматься по асфальтовой дороге, которая на вершине раздваивается на два рукава. Пойдешь налево, выйдешь к пятничному базарчику, направо пойдешь - в баню попадешь. Между развилками, где в былые времена жил мой товарищ Ёсик Абрамов находится хостел.

И все же центром "еврейской махалли" всегда являлась синагога. Здесь не только молились, но и приносили на убой домашнюю птицу. За 10-15 копеек мясник (кассоб), прочитав короткую молитву, резал птицу, кровь которой стекала в алюминиевый поддон, а затем отправлялась на мотороллере в цех, где после обработки ее добавляли в комбикорма.

Синагога действует и сегодня, закрывалась она только в период карантина. Его основателем является Рафаэль Моисеевич Калонтаров. Синагогу он построил в 1891 году. Кстати, в тот же год он выкупил большой участок земли под кладбище за Шахи-зиндой, а позже в 1893 году рядом с синагогой построил хаммам. Сейчас все евреи разъехались, в квартале "Восток" почти никого не осталось. В настоящее время в близлежащих махаллях проживает около восьми семей, да еще с десяток в городе. Но сюда регулярно в качестве туристов приезжают, представители еврейской диаспоры.

Синагога действует и сегодня, закрывалась она только в период карантина. Его основателем является Рафаэль Моисеевич Калонтаров. Синагогу он построил в 1891 году. Кстати, в тот же год он выкупил большой участок земли под кладбище за Шахи-зиндой, а позже в 1893 году рядом с синагогой построил хаммам. Сейчас все евреи разъехались, в квартале "Восток" почти никого не осталось. В настоящее время в близлежащих махаллях проживает около восьми семей, да еще с десяток в городе. Но сюда регулярно в качестве туристов приезжают, представители еврейской диаспоры.

Если идти вглубь "еврейской махалли", то рядом с синагогой на стене можно увидеть большую табличку с надписью Hammomi Dovud. За большими воротами находится древний и действующий до сих пор, хаммам, не утративший своих уникальных традиций. Сама баня расположена под землей, а во дворе возвышаются лишь огромные купола. Отличительной особенностью, которой обладает эта баня, впрочем, как и турецкие хаммамы, является обязательный подогрев не только парной, но и стен, пола, лежаков. Естественно, что сегодня эта старинная баня технически усовершенствована, но она сохранила свой прежний облик как снаружи, так и изнутри. Здесь же рядом находилась парикмахерская, где перед тем как помыться, можно было побриться и постричься.

Если идти вглубь "еврейской махалли", то рядом с синагогой на стене можно увидеть большую табличку с надписью Hammomi Dovud. За большими воротами находится древний и действующий до сих пор, хаммам, не утративший своих уникальных традиций. Сама баня расположена под землей, а во дворе возвышаются лишь огромные купола. Отличительной особенностью, которой обладает эта баня, впрочем, как и турецкие хаммамы, является обязательный подогрев не только парной, но и стен, пола, лежаков. Естественно, что сегодня эта старинная баня технически усовершенствована, но она сохранила свой прежний облик как снаружи, так и изнутри. Здесь же рядом находилась парикмахерская, где перед тем как помыться, можно было побриться и постричься.

Помню, в далекие 70-е, мы с друзьями после ночной посиделки и завтрака шашлычком у Нафталина в шесть утра приходили сюда в хаммам, чтобы попариться и прийти в себя. За дополнительную плату - 50 копеек - нам выдавали полотенце и мыло. Войдя в предбанник и скинув одежду, спускались в залы, которые расположены ниже уровня земли. Каждый зал связан между собой узкими сводчатыми ходами. Здесь устроено так, что в каждом следующем банном помещении температура воздуха выше, чем в предыдущем.

Я до сих пор помню те неповторимые ощущения, когда ложишься на прогретую каменную полку, по телу растекается тепло, уходят спазмы, усталость и глаза закрываются от блаженства. После часика-другого такого комфорта человек опять был готов идти и трудиться. Временами кто-то из нас вставал, чтобы плеснуть кружку воды на камни, находящиеся за кованой решеткой. Солнечные лучи и свет попадали внутрь через маленькие окна, находящиеся в центре куполов.

Баня работала по специальному графику - с 5:00 до 12:00 для мужчин, с 13:00 до закрытия баня была в распоряжении женщин. Сейчас график иной.

Говоря о бане, нельзя не сказать о шашлычной Нафталина (так ее тогда называли). Я удивлялся, как небольшая семья успевала нарезать мясо, разжечь угли и "во всеоружии" с пяти утра встречать ранних клиентов. При входе стоял мальчишка лет десяти, который торговал небольшими лепешками. Далее стояли огромные чаши с нарезанным разного вида мясом. Здесь можно было самому нанизать на шампур понравившиеся куски мяса, жира или печенки и приготовить по своему усмотрению. А можно было, как обычно, заказать шашлычнику. Мясо не мариновалось и не солилось. Пачки с солью находились рядом, и жарящееся мясо посыпалось в ходе готовки. С двух сторон длинного мангала стояли два вентилятора, которые раздували угли. Пока готовился шашлык, посетители брали лук из стоящей рядом тачки, проходили на кухню и, почистив, нарезали его. На столе стояли бутылки с уксусом, и каждый разводил его по своему вкусу. Здесь же, на плите, в чайниках кипела вода. На небольшом столике стояли заварочные чайники и трехлитровые банки с черным и зеленым чаем. Бросай заварку, заваривай себе чай, словом, самообслуживание.

Говоря о бане, нельзя не сказать о шашлычной Нафталина (так ее тогда называли). Я удивлялся, как небольшая семья успевала нарезать мясо, разжечь угли и "во всеоружии" с пяти утра встречать ранних клиентов. При входе стоял мальчишка лет десяти, который торговал небольшими лепешками. Далее стояли огромные чаши с нарезанным разного вида мясом. Здесь можно было самому нанизать на шампур понравившиеся куски мяса, жира или печенки и приготовить по своему усмотрению. А можно было, как обычно, заказать шашлычнику. Мясо не мариновалось и не солилось. Пачки с солью находились рядом, и жарящееся мясо посыпалось в ходе готовки. С двух сторон длинного мангала стояли два вентилятора, которые раздували угли. Пока готовился шашлык, посетители брали лук из стоящей рядом тачки, проходили на кухню и, почистив, нарезали его. На столе стояли бутылки с уксусом, и каждый разводил его по своему вкусу. Здесь же, на плите, в чайниках кипела вода. На небольшом столике стояли заварочные чайники и трехлитровые банки с черным и зеленым чаем. Бросай заварку, заваривай себе чай, словом, самообслуживание.

Помню еще интересный момент. Хоть это и было запрещено, но, тем не менее, хозяева приторговывали спиртным. Для "своих" всегда имелся отличный еврейский самогон - "шехол", от которого никогда не болела голова. За все время посещения этого заведения мне ни разу не пришлось быть свидетелем скандала или драки между клиентами, - все уважительно относились друг к другу. Такие были времена…

Мы немного отклонились от нашего маршрута, вернемся назад к хаммаму. Следуя дальше по улице бывшей Худжумской, мы можем наблюдать следующую картину. Несмотря на проводимую здесь новыми хозяевами перестройку все же можно определить места проживания прежних хозяев. К примеру, дом Макса, автослесаря таксомоторного парка, я узнал сразу и не только по тутовому дереву. Почти не изменился угловой дом моего знакомого, расположенный на углу улицы, по которой машины выходили к Шахи-зинде и еще один напротив его, где раньше принимали стеклотару.

Мы немного отклонились от нашего маршрута, вернемся назад к хаммаму. Следуя дальше по улице бывшей Худжумской, мы можем наблюдать следующую картину. Несмотря на проводимую здесь новыми хозяевами перестройку все же можно определить места проживания прежних хозяев. К примеру, дом Макса, автослесаря таксомоторного парка, я узнал сразу и не только по тутовому дереву. Почти не изменился угловой дом моего знакомого, расположенный на углу улицы, по которой машины выходили к Шахи-зинде и еще один напротив его, где раньше принимали стеклотару.

Неподалеку от этих домов заканчивался квартал "Восток" и начиналась территория квартала "Муборакская". Обратная дорога к тому месту, откуда мы начали свой экскурс, была ничем не примечательна, разве что задняя стена бывшего кож-вендиспансера в аварийном состоянии.

Рим МУСТАКИМОВ.

Фото автора.