НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ: Самарканд как метафора бытия

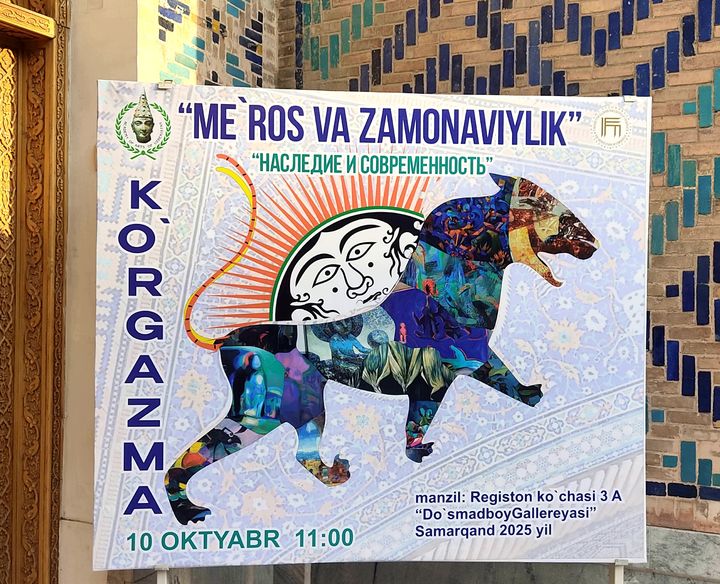

Когда говорят о Самарканде, то произносят не просто имя города, а подспудно задумываются о формуле вечности. Его пространство не знает различий между прошлым и настоящим: здесь древность продолжает дышать в современности, а художник остается посредником между материальным и духовным. Именно это ощущение рождает выставка «Мерос ва замонавийлик» - «Наследие и современность», открывшаяся в галерее «Дусмадбой».

Эта выставка достойна того, чтобы войти в культурную программу 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, ведь она представляет Самарканд не только как географию искусства, но и как метафизику человеческого существования.

Искусство как память о душе

Художник в Самарканде - не просто творец, но свидетель бытия. Его задача - не воспроизводить действительность, а пробудить в зрителе чувство вечного.

Вот, к примеру, полотно Алексея Щербакова, где изображена женщина в красном. Ее фигура неуловима, она соткана из движения, света, дыхания ветра. Но за этим образом - целая философия женской судьбы Востока: стойкость, внутренняя тишина и достоинство. Красный - любимый цвет художника – цвет жизни, но и жертвы, пламени, из которого рождается дух. И отмечу, что сила духа самого Щербакова с непростой судьбой заслуживает бесконечного уважения.

Мирсаид Самадов предлагает зрителю живописный эпос о народной душе, рассказанный языком наивного экспрессионизма. Художник, будто сохранивший в себе чистоту детского восприятия, превращает каждую сцену в праздник цвета, движения и памяти. В работе «Влюбленный старик» он с юмором рассказывает нам не о романтическом чувстве, а о внутренней юности человека, о том, что любовь остается последним доказательством живого духа, даже когда тело предает. «Кукольник» - это уже народная мистерия: в центре образ демиурга, создающего мир из радости и безумия, из игры и молитвы; вокруг - пестрые персонажи, птицы, маски, как аллегории человеческих страстей.

Джума Абдурауфов не отходит от некогда выбранного пути – воспевателя природы родного края. На этот раз перед нами звучит поэма, написанная языком пуантилизма. На его пейзажах тени и солнце ведут тихий разговор о красоте и покое, к которым устремляется человек из суеты города. Художник фиксирует не пейзаж, а настроение света - мгновение, когда природа меняет тональность.

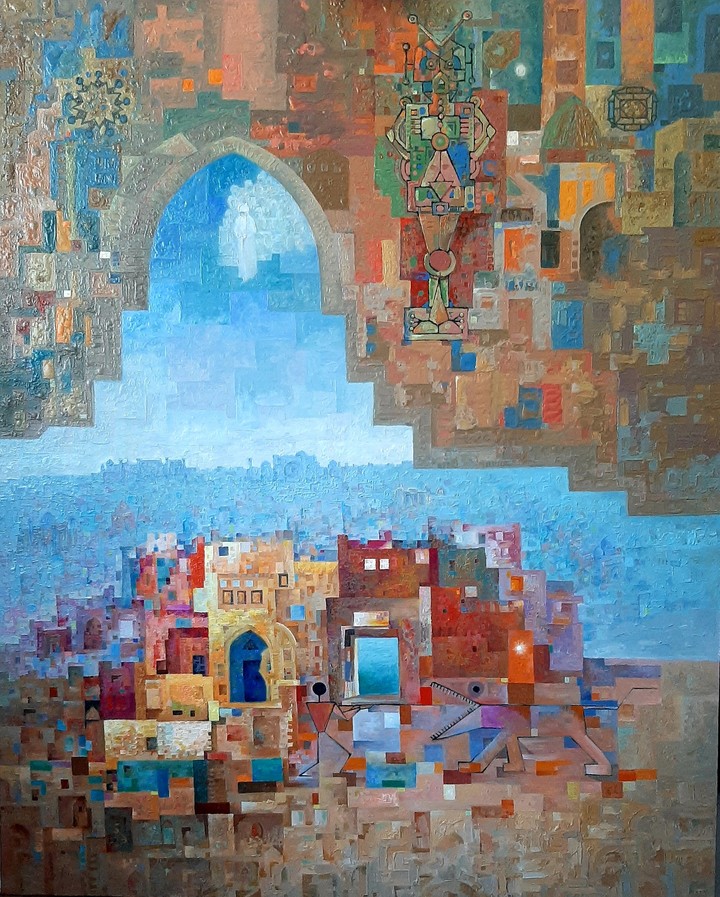

На другом полотне - «Мой город» Аслиддина Исаева. Это не архитектурный этюд, а молитва в красках. Купол сияет как небесная точка равновесия между земным и божественным. Человек здесь лишь тень у стены, а сам город - храм, где все живое становится частью молитвы. И не только живое. Художник вводит в пространство традиционной архитектуры элемент механического, техногенного символа, словно проверяя, может ли дух Востока принять металл и алгоритм. И, если присмотреться, то фигура не враждебна. Она встроена в структуру арки, растворяется в орнаменте, как будто само будущее уже нашло себе место в древней геометрии. Это не пришелец, а продолжение - наследник ремесла, но теперь в цифровом теле.

Диалог камня и времени

Скульптуры Тулягана Еркулова будто вышли из недр самой земли. Его «Водолей» напоминает о вечном круговороте материи - человек и камень, тело и движение, форма и дух сливаются в одно. В другом произведении — «Преходящий мир» - каменные лица вплетены в цветок. Каждое лицо - будто отпечаток души, мгновение сознания, из которого вырастает новый лепесток. И это философия не о смерти, а о преображении, о том, что человек не исчезает - он переходит в иную форму бытия.

«Амир Темур на Афрасиабе» Туркмана Эсанова - не эскиз монумента в привычном смысле - здесь нет пафоса, только спокойная сила и осознание неизбежности времени. И глина, испещренная трещинами, становится частью замысла, напоминая о прошедших столетиях, о дыхании земли и бренности телесного. Так рождается ощущение: фигура не слеплена, а раскопана, извлечена из глубин веков. Художник сознательно сохраняет грубость поверхности, позволяя материалу говорить за себя. Его герой не возвышается, а растворяется в родной почве, становясь частью ее великой памяти.

Извивающиеся формы, покрытые изумрудной полупрозрачной глазурью, напоминают каменные образования или водные потоки, в которых угадываются человеческие и мифологические образы. Это - певучий и пластический язык Амриддина Исаева, его метафора мира, где живое и неживое, человек и природа, дух и материя сливаются в единый ритм. В этих работах чувствуется дыхание древнего Самарканда, и керамика здесь не служит утилитарной цели, а становится языком внутреннего видения.

Современность как вызов духу

В противоположность медитативной тишине камня звучат полотна молодых авторов.

Визуальной поэмой о памяти, времени и орнаменте Востока можно назвать три картины Мукаддима Халимова. Они словно сотканы из тысяч крошечных фрагментов - мозаичных осколков Самарканда, керамических узоров, миниатюр, старинных монет и молитвенных линий. Из глубины проступают лица, лошади, птицы, монеты, фрагменты надписей. Они появляются, как вспышки воспоминаний в сознании цивилизации. Эта живопись на стыке археологии и поэзии - живопись созерцания, где прошлое и настоящее танцуют в одной мозаике.

Работы Ахмадхона Исоева – сильные по технике рисунка, с глубоким пониманием композиции и цвета, насыщенные символами времени. Вот его огромное зеленое яблоко, нависшее над крошечным муравьем, - аллегория бытия, где все измеряется не размерами, а смыслом усилия. Муравей - как человек перед миром, перед Вселенной, перед судьбой: бесконечно мал, но не побежден. Это притча о стойкости труда и смирении перед непостижимым.

Или фигура внутри клетки - человек, утративший органику, чье тело стало конструкцией. Он не просто заключен - он сконструирован. Его сочленения, цвета, модуляции напоминают робота, собранного из металлических пластин и керамических сегментов. Так художник говорит о вторичности современного человека, о том, что мы сами создаем свои клетки - из технологий, зависимостей, социальных рамок.

Хуршед Халилов продолжает разбирать само понятие «человеческое» - на цвет, объем, силуэт, жест, превращая фигуры в пластический аккорд существования. На картине - группа фигур, очерченных мягкими, вибрирующими контурами. Они не имеют лиц, но каждая наполнена присутствием. Синие и пурпурные тени создают глубину, в которой тела растворяются, превращаясь в движение света внутри темноты. Это не просто композиция - это разговор утративших индивидуальность, но сохранивших память о движении.

У Фарида Турсунова на холстах не просто живопись, а почти тактильная поэзия - хочется смотреть и ощущать пальцами. Тончайшие жилы цвета в «Танце времени» и «Одиночестве» бегут, извиваются, сталкиваются - голубые, лиловые, янтарные - словно музыка, ставшая материей. Здесь нет покоя: каждый штрих живет, борется, рождается и гибнет одновременно. Художник, очевидно, работает с идеей живой энергии, которую проявляет через движение пигмента.

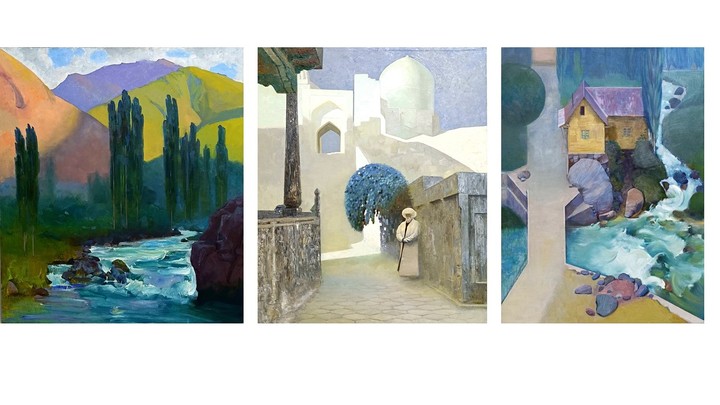

Картины Камолиддина Хазраткулова образуют удивительно цельный цикл - поэзию пейзажа, где природа и архитектура становятся не объектом, а состоянием души. Каждая из них передает разные грани тишины - горную, городскую и домашнюю. В «Горном потоке», построенном на вертикали и движении, нет человека, но ощущается присутствие жизни. И это не просто реализм - это лирика гор. В картине «Самарканд. Тишина утреннего света» мягкий серо-песочный колорит и архитектурная строгость создают ощущение сдержанной святости. Фигура пожилого человека в белом - будто хранитель времени. Он не идет, не молится, не ждет - он просто присутствует, как сама память города. Это - медитация о Самарканде, где человек и пространство равны по значению. Композиция «Дом у воды» кажется архитектурной, но написана с сильным чувством родства с изображенным местом. Да, это образ воспоминания о детстве, о родине, о покое.

Обе картины Аяша Худжаева - «За ужином» и «Многие лица» - из одного мира, где человек остается наедине с собой и своими отражениями. В первой - не лица, а следы боли, выжженные восклицательные знаки. Композиция здесь построена на круге - символе повторения, вечного обряда человеческого саморазрушения. На втором полотне автор вскрывает механизм раздвоения человека: то, что мы называем лицом, - лишь тонкая мембрана между хаосом и маской. В целом, художник не гоняется за красотой - он ищет правду, какая бы она ни была.

«Согдийские волосы» Муниры Султановой. Ее картина словно вылеплена, а не написана. На первый взгляд, всего несколько пятен: охра, белый, густой красный. Но именно из этой кажущейся простоты рождается ощущение глубинного покоя, памяти о росписях Афрасиаба, о согдийских стенах и образе женщины из глубины веков. Что можно сказать об этом образе? Какой была согдийская красавица, лица которой, как и Ники Самофракийской, мы никогда не увидим?

Среди других работ Валерия Повариниса картина «Раздел мира» - одно из самых глубоких философских высказываний выставки «Наследие и современность». На ней изображены два существа - мужчина и женщина, сидящие напротив друг друга за неким символическим «столом мироустройства». Мужчина - будто собранный из металлических деталей, воплощение механического разума; женщина - живая, но с чертами техногенной трансформации. Между ними - земной шар и над ним - сферическая модель мира, разделенная светом и тенью. Однако главный акцент - птица на плече женщины: маленький знак духа, свободы. Она противопоставляет холодной рациональности - интуицию, теплоту, память. Поваринис создает не футуристический прогноз, а притчу о границах человеческого.

В этих работах чувствуется новый язык искусства Самарканда - язык метафор, иронии, философского поиска. Это не протест, а размышление о границах человека в мире, где все больше машин и все меньше тишины.

Слово мастера

- Сегодня в Самарканде появляется все больше молодых художников, ищущих смысл, - считает известный самаркандский живописец, член Академии художеств Узбекистана Аслиддин Исаев. - Мы видим, как они растут не только технически, но и духовно. Их интересует не внешняя форма, а внутренняя правда, философия цвета и линии. Многие говорят языком символов, пытаются соединить древние корни с новыми формами. И это закономерно: искусство - это не украшение мира, а способ понять его.

В самом деле, проходящая выставка - не просто событие культурной жизни. Она - яркое свидетельство духовного роста творческой части жителей древнего города. И это радует. Самарканд по-прежнему продолжает быть местом, где встречаются время и вечность, Восток и Запад, человек и искусство...

Анастасия ПАВЛЕНКО.

Фото автора.