Из истории Самаркандской школы реставрации

Открытие росписей Афрасиаба в 1965 году стало поворотным моментом в истории отечественной археологии. Именно тогда в Узбекистане впервые осознали: древние стены не просто свидетельства прошлого, а хрупкие художественные реликвии, требующие особой науки - реставрации. Так в Самарканде началось создание лаборатории по сохранению археологических памятников, ставшей основой для новой профессиональной школы.

Во второй половине прошлого столетия на территории республик Средней Азии начались широкомасштабные исследования археологических объектов. В результате были открыты уникальные памятники древнего изобразительного искусства - монументальная живопись на лессовой основе, глиняно-ганчевая скульптура, резной ганч и изделия из обожженной глины, относящиеся к различным историческим периодам. Многие из них сегодня широко известны в мировых научных кругах. Среди наиболее значимых открытий - живопись Афрасиаба (1965), Пенджикента (1946), Варахши (1936), Балалык-тепа (1956), Топрак-кала (1969), а также скульптура и живопись Аджина-тепе (1961) и др.

В связи с этим в крупных реставрационных центрах, таких как Государственный Эрмитаж (Ленинград, ныне Санкт-Петербург) и Всесоюзный институт реставрации (Москва), началась разработка методов с применением синтетических полимеров в качестве закрепляющих веществ. В частности, в 1955 году в структуре отдела реставрации Эрмитажа было создано новое подразделение - мастерская реставрации росписей на лессовой штукатурке и расписной лессовой скульптуры.

У самых истоков

В конце 1960-х годов в Узбекистане возникла необходимость формирования новой области реставрационно-консервационных работ - исследования и восстановления археологических артефактов. Как следует из воспоминаний В. А. Шишкина, еще в 1962 году археологам стало известно, что под кварталом гончаров X–XI вв. (центральный раскоп 23, Афрасиаб) находится монументальное сооружение с настенной живописью. Частично роспись была обнаружена на стенке заглубленной гончарной печи; небольшие фрагменты рисунков встречались и в шурфах, именно в том месте, где позднее был открыт знаменитый «Зал послов». Однако сам В. Шишкин не приступал к раскрытию живописи, поскольку понимал сложность работы с настенной росписью и стремился подготовиться к ней, опираясь на опыт и методики, разработанные в Государственном Эрмитаже. В связи с отсутствием специалистов-реставраторов в Узбекистане, работы по обработке и снятию живописи Варахши в 1964 году проводили реставраторы из Эрмитажа, куда фрагменты были перевезены для обработки и подготовки к музеефикации.

Ситуация изменилась осенью 1965 года, когда во время прокладки дороги через городище Афрасиаб, были вскрыты росписи на стенах монументального здания центрального раскопа. Все подробности этого открытия описаны в статье И. Аржанцевой и О. Н. Иневаткиной (Аржанцева, Иневаткина, 2021, с. 26–42).

Необходимость проведения масштабных работ по сохранению настенной живописи Афрасиаба потребовала в создание научной лаборатории по реставрации и консервации археологических объектов. В обращении к вице-президенту Академии наук Республики Узбекистан Я. Гулямову заведующий лабораторией археологической технологии при Институте истории и археологии АН РУз А. А. Абдуразаков писал:

«В связи с открытием на Афрасиабе уникального памятника изобразительного искусства, необходимостью срочного его закрепления и дальнейшей реставрации в лабораторных условиях, Институт истории и археологии АН РУз планирует организацию лаборатории реставрации и консервации археологических памятников. Структура лаборатории включает следующие подразделения:

– группа по реставрации и консервации археологических памятников;

– группа по исследованию древнего стекольного производства;

– группа по исследованию древнего керамического и строительного производства;

– группа по изучению древней металлургии».

Соответственно, были определены научные задачи и практические направления для каждой группы. Такая лаборатория была создана в Институте истории и археологии АН РУз на основании решения Президиума Академии наук Узбекистана, Постановления ЦК КП Узбекистана и Совета Министров Узбекистана от 13 июля 1966 года. В ее состав вошли 10 сотрудников. Специалисты лаборатории регулярно выезжали в Самарканд, где в полевых условиях проводили расчистку и закрепление росписей «Зала послов».

К 1969 году живопись на Афрасиабе была полностью раскрыта и закреплена. Предстояли работы по ее снятию со стен, обработке в лабораторных условиях и подготовке к музеефикации. Однако в лаборатории все еще не было специалистов по реставрации археологической настенной живописи. В итоговых отчетах отмечалось, что решение этой сложной научной задачи требовало совместных усилий лабораторий, музеев и научно-исследовательских институтов Москвы, Ленинграда, Ташкента и других республик. Необходимо было сохранить и музеефицировать уникальный памятник древнего изобразительного искусства мирового значения.

Институт археологии

В 1970 году в Самарканде был открыт Институт археологии АН РУз, а лаборатория была преобразована в Отдел химико-технологического исследования и консервации исторических памятников. Руководителем отдела был назначен кандидат технических наук А. А. Абдуразаков. Штат был увеличен до 19 человек. Среди них химики, физики, технологи, искусствовед и студенты химического факультета Самаркандского государственного университета. В задачи отдела входили исследования состава археологических материалов (стекла, металлов, древней строительной керамики и глазурей), разработка методов консервации сырцовых объектов и практическая реставрация археологических артефактов.

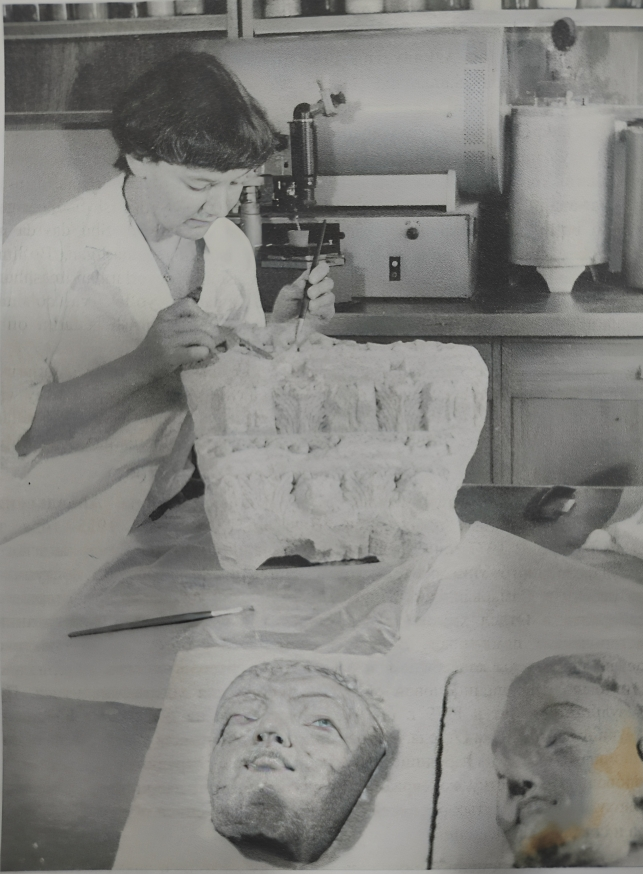

В соответствии с тематикой были созданы специализированные лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием - для спектрального и химического анализа, изучения древней строительной керамики, разработки методов консервации сырцовых объектов, а также реставрационная мастерская. Огромную работу по оснащению лабораторий современной аппаратурой и снабжению химическими реактивами провёл руководитель отдела А. А. Абдуразаков.

Сотрудники отдела проходили стажировки в реставрационных центрах Москвы и Ленинграда (Всесоюзный научно-исследовательский институт реставрации и Государственный Эрмитаж). Кроме того, специалисты этих центров и других столичных институтов приглашались в Самарканд для обучения химиков и реставраторов. В этот период сотрудники отдела неоднократно посещали лаборатории Эрмитажа и ВНИИР, знакомясь с новыми методиками обработки росписей и доведения их до экспозиционного состояния. Отмечалось, что коллеги всегда принимали их с большой теплотой, щедро делились опытом и профессиональными секретами реставрационного мастерства. Во время полевых сезонов в Пенджикенте Т. С. Василенко, Г. И. Тер-Оганьян и Н. А. Ковалева на Кара-тепе и Зар-тепе обучали сотрудников навыкам полевой консервации - закреплению и снятию фрагментов монументальной живописи непосредственно в раскопах.

Вместо копий - оригинал

Только после подготовки специалистов, освоивших все методы обработки настенной живописи в стационарных условиях, начались многолетние работы по реставрации росписей Афрасиаба (1974-1986 гг.). Над ними трудился большой коллектив самаркандских реставраторов: М. А. Реутова, Г. Р. Ахадова, Г. Пулатова, С. Ашурова, Ш. Раджабова, А. Ачилова, Ж. Сукасян. Росписи всех четырех стен «Зала послов» были обработаны, укреплены и смонтированы на единое основание. В общей сложности было отреставрировано около 100 кв. м настенной живописи.

В 1986 году щиты с оригинальными росписями были установлены в центральном зале Музея основания города Самарканда на Афрасиабе, где до этого экспонировались лишь копии. С этого момента афрасиабская живопись стала доступна для десятков тысяч посетителей - как из Узбекистана, так и из-за рубежа. Позднее, в 2014–2017 годах, была проведена повторная реставрация и перемонтировка росписей «Зала послов» на новое основание, что обеспечило их сохранность на последующие десятилетия.

Параллельно проводились экспериментальные исследования устойчивости закрепляющих составов, применяемых для консервации среднеазиатской лессовой живописи, к воздействию климатических факторов. На одном из экспериментальных участков центрального раскопа Р-23 на Афрасиабе была организована серия опытов, направленных на изучение долговечности, солеустойчивости и сохранения фактуры красок при использовании различных синтетических смол. Широкий комплекс лабораторных исследований, выполненных А. А. Абдуразаковым и М. Камбаровым в течение четырех лет, подтвердил эффективность методики консервации с применением водорастворимого полимера К-4 и синтетической смолы ПБМА. Результаты были опубликованы в научной литературе, представлены на республиканских и международных конференциях, защищена кандидатская диссертация и издана монография (Камбаров, 1975; Абдуразаков, Камбаров, 1975).

В тесном сотрудничестве с Эрмитажем

Как уже писалось, самаркандские реставраторы на протяжении многих лет поддерживали тесные связи с мастерской реставрации Государственного Эрмитажа. В 1982 году, по приглашению Института археологии АН РУз, в Самарканд прибыла реставратор Эрмитажа Т. С. Василенко, которая совместно с узбекскими специалистами работала над консервацией и документированием раннесредневековой живописи, обнаруженной в жилом квартале Афрасиаба (раскоп Р-29, археолог Л. Г. Брусенко). В ходе этих полевых исследований сотрудники отдела реставрации освоили новые методы закрепления живописи и прорисовки росписей непосредственно в раскопах. Для более глубокого освоения реставрационных операций Г. Ахадова прошла трехмесячную стажировку в лаборатории Эрмитажа под руководством Т. С. Василенко.

В последующие годы совместно с реставратором высшей категории В. Фоминых проводились работы по подбору составов для мастиковки тыльной стороны росписей исламского времени, обнаруженных на Афрасиабе в 2000–2004 гг. Именно в этот период были выполнены прорисовки более 60 фрагментов живописи эпохи Караханидов.

Одновременно с реставрацией росписей «Зала послов» (VII-VIII вв.) сотрудники отдела проводили полевые работы на других памятниках Узбекистана, относящихся к разным историческим эпохам - античности, раннему Средневековью и исламскому времени.

Находки монументальной живописи крайне редки, и каждый такой фрагмент представляет собой бесценный источник сведений об образной системе, политической и духовной жизни общества, мифологических представлениях и этнокультурных традициях древних жителей региона. В изображениях сохранились этносы, костюмы, украшения, оружие - все то, что позволяет исследователям реконструировать материальный и художественный мир прошлого.

Марина РЕУТОВА.

Окончание следует.