Листая станицы уникальной книги, или «Путь в прекрасное» Чингиза Ахмарова

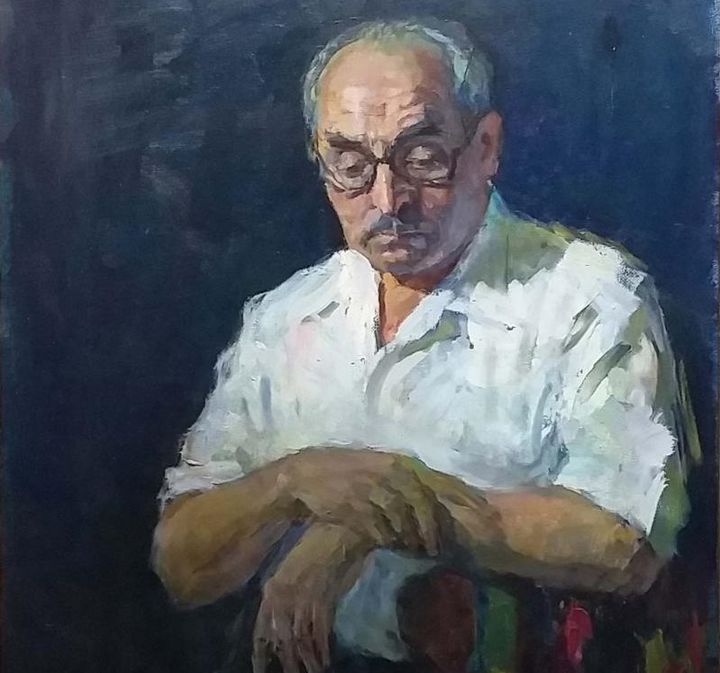

«Если ты хоть один день побывал на самаркандской земле, навсегда будешь влюблен во все, что было перед твоим взором! Всегда будет тянуть тебя сюда!» - говорят о Самарканде. Яркий пример тому жизнь и творчество Чингиза Ахмарова - Народного художника Узбекистана и Татарстана, обладателя множества отечественных и международных премий, наград, последняя из которых был орден «Буюк хизматлари учун» по Указу Президента Республики Узбекистан от 22 августа 2001 года о награждении посмертно мастеров литературы и искусства, внесших огромный вклад в развитие узбекской национальной культуры.

«Я - сын ЗЕМЛИ! Где бы я ни родился, где бы ни учился, где бы ни работал, везде моя земля, всем благодарен: земле села Троицк Челябинской области в России, где родился, тем кто мне дал жизнь и выучил профессии, кто меня окружает, поддерживает на моем жизненном пути. Все это – МОЕ, и все это оставлю после ухода…» - для меня огромное счастье вспоминать эти слова Чингиза Габдурахмановича, которого я знала лично и безмерно уважала.

На протяжении многих лет, еще учась в театральном институте в Ташкенте, часто позировала его ученикам. Позже с Чингизом Ахмаровым пересекались на различных мероприятиях в Узбекистане, в Москве и Казани, где он принимал участие как художник на различных выставках и международных мероприятиях, проводимых Всемирным Конгрессом Татар. «Выросший на основе узбекского искусства, на великих традициях искусства Востока, вдохновленный народными традициями татарского орнаментального искусства, я не забываю, что являюсь учеником и великих деятелей русского искусства - академика Игоря Грабаря и профессора Николая Чернышева», - написал мне как-то на клочке картона при последней встрече в начале марта 1995 года. Тогда я отправлялась в очередную командировку в Казань, «захватив» еще задания искусствоведа и заслуженного деятеля искусств Узбекистана, незабвенного ученика Ахмарова Рафаэля Такташа.

На протяжении многих лет, еще учась в театральном институте в Ташкенте, часто позировала его ученикам. Позже с Чингизом Ахмаровым пересекались на различных мероприятиях в Узбекистане, в Москве и Казани, где он принимал участие как художник на различных выставках и международных мероприятиях, проводимых Всемирным Конгрессом Татар. «Выросший на основе узбекского искусства, на великих традициях искусства Востока, вдохновленный народными традициями татарского орнаментального искусства, я не забываю, что являюсь учеником и великих деятелей русского искусства - академика Игоря Грабаря и профессора Николая Чернышева», - написал мне как-то на клочке картона при последней встрече в начале марта 1995 года. Тогда я отправлялась в очередную командировку в Казань, «захватив» еще задания искусствоведа и заслуженного деятеля искусств Узбекистана, незабвенного ученика Ахмарова Рафаэля Такташа.

Выполнив все их просьбы, прилетела в Ташкент и мигом в дом Чингиз-ака. Дверь оказалась запертой. Бегу к Такташу и… слышу: «Его с нами нет! Последний раз встретились с Мастером незадолго до его кончины 13 марта 1995 года, он усиленно работал над портретом Рудольфа Нуриева, всемирно известного танцовщика. Портрет еще не был завершен, я тогда принес из своего архива фотографию, на которой он взвился в танце. Чингиз-ака плохо слышал, общались с ним через карандаш и бумагу... Похоронили Мастера на кладбище «Чагатай». Людей пришло много, художники и почитатели его таланта отдавали дань уважения Учителю».

Выполнив все их просьбы, прилетела в Ташкент и мигом в дом Чингиз-ака. Дверь оказалась запертой. Бегу к Такташу и… слышу: «Его с нами нет! Последний раз встретились с Мастером незадолго до его кончины 13 марта 1995 года, он усиленно работал над портретом Рудольфа Нуриева, всемирно известного танцовщика. Портрет еще не был завершен, я тогда принес из своего архива фотографию, на которой он взвился в танце. Чингиз-ака плохо слышал, общались с ним через карандаш и бумагу... Похоронили Мастера на кладбище «Чагатай». Людей пришло много, художники и почитатели его таланта отдавали дань уважения Учителю».

Началось все, пожалуй, с отца Мастера. Габдурахман Ахмаров был организатором джадидских школ в Татарстане, одним из руководителей в деле создания библиотек. Работая в фирме одного из богатых купцов, много и часто путешествовал по странам Востока. Его яркие и обстоятельные рассказы, так похожие на сказки, навсегда запали в душу сына, зародив мечту побывать в тех краях. И мечта сбылась: в конце 20-х годов прошлого века семья Ахмаровых переезжает сначала в Карши, а затем в Самарканд.

Началось все, пожалуй, с отца Мастера. Габдурахман Ахмаров был организатором джадидских школ в Татарстане, одним из руководителей в деле создания библиотек. Работая в фирме одного из богатых купцов, много и часто путешествовал по странам Востока. Его яркие и обстоятельные рассказы, так похожие на сказки, навсегда запали в душу сына, зародив мечту побывать в тех краях. И мечта сбылась: в конце 20-х годов прошлого века семья Ахмаровых переезжает сначала в Карши, а затем в Самарканд.

В 1927 году 15-летний Чингиз Ахмаров поступает в Пермский художественный техникум, который оканчивает в 1931 году. Затем поступает в Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. С 1943-1949 учится в аспирантуре. Переехав в Ташкент, стал преподавать в республиканском художественном училище имени П. П. Бенькова, Ташкентском театрально-художественном институте имени А. Н. Островского. Но учеба была неразрывно связана с Самаркандом…

Страницы авторской книги Чингиза Ахмарова «Путь к прекрасному»: «Учеба научила меня основам искусства, дала путевку в жизнь, но подлинным и основополагающим началом моего формирования как художника стал Самарканд… Прославленный своей красотой город в праздничные дни становился еще прекраснее, ибо айваны домов украшались коврами и вышивками – сюзане… В это время на улицах Самарканда работали педагоги только что созданного художественного техникума – замечательный художник Павел Беньков и его ученица Зинаида Ковалевская, запечатлевавшие страницы истории прославленного города, его архитектурные памятники, облик горожан – горделивых старцев, женщин, закутанных в белые покрывала, - на фоне прекрасной природы и пейзажей Самарканда… Я в 1931-1932 годах преподавал рисование и черчение в школе, расположенной в старой части Самарканда. В этой школе в то время были собраны опытные педагоги, которые меня, молодого учителя, всячески поддерживали, старались помочь в успешном проведении уроков. Все это, конечно, меня вдохновляло, я стремился пробудить в детях любовь к искусству, научить их любить живопись, постигать ее секреты, расширять их знания… В 1934 году, в мае, собрав несколько своих работ с видами Самарканда и его окрестностей, направился в Ташкент… в 1935 году на учебу в Москву в ИЗОинститут, поступив на графический факультет».

Перелистывая страницы, не перестаешь восхищаться и удивляться, насколько были у него крепки привязанность и любовь к древнему городу, всему, что было связано с прошлым или настоящим, как он смог удерживать в памяти все моменты, связанные с ним: «В середине октября 1941 года нам, студентам, объявили о том, что наш институт будет эвакуирован в Самарканд. В конце 1941 года в Самарканде собрать тысячи студентов и сотни профессоров и создать условия для учебно-воспитательной работы было делом нелегким. Ибо эвакуированных сюда было, помимо нас, несметное количество: прибыли институты Москвы, Ленинграда, Харькова, а также много других учреждений и организаций. Обеспечить их помещениями, оборудованием и всем необходимым - требовало от руководителей города больших усилий. Учебные помещения и мастерские для художников стали размещать даже в чайханах. Часть нашего института расположилась в медресе Шердор, другие - в медрессе Тиллякори на Регистане, а под общежитие нам выделили здание школы на Пенджикентской улице». Таким образом продолжилась жизнь студента Чингиза Ахмарова на священной земле Самарканда...

После того, как утвердили его эскиз триптиха «Меч Узбекистана», он вплотную занялся своей дипломной работой: «К концу 1942 года начались защиты дипломов, это, конечно же, был для нас праздник. Из 60 дипломников десять, среди которых был и я, получили отличные оценки и были приняты в аспирантуру при институте… Содержание моей работы в аспирантуре было определено тем, что она предназначалась для Музея литературы имени Алишера Навои, который предполагалось в будущем построить в Ташкенте». При этом большую роль Чингизу в работе над эскизами оказал Игорь Грабарь. Постоянно поддерживая своего ученика ценнейшими советами, он рассказал о талантливом ученике архитектору академику Алексею Щусеву, посоветовав ему привлечь к участию в оформлении здания театра имени Алишера Навои в Ташкенте.

«Еще в далеком 1911 году, во время своего пребывания в Самарканде, впервые детально изучая мавзолей Гур-Эмир, где захоронены Темур и темуриды, Алексей Щусев, возможно тогда поставил перед собой цель использовать традиции национального искусства при возведении новых зданий, которые могут быть построены на узбекской земле… Работа была выполнена за три года - с августа 1944-го по ноябрь 1947 года. В 1948 году ряд народных мастеров и художников, трудившихся над возведением театра, были отмечены высокими наградами: автору проекта Алексею Щусеву, усто Ширину Мурадову за оформление резьбой по ганчу Бухарского зала, Ташпулату Арсанкулову за оформление Ташкентского зала, усто Абдулле Болтаеву за оформление Хивинского зала, усто Кулиеву за оформление зала Самарканда и Термеза, самаркандским мастерам резьбы по мрамору братьям Джураевым и мне были вручены Государственные премии СССР. Вот таким образом моя работа, начатая под руководством дорогого моего учителя Игоря Грабаря в аспирантуре Московского художественного института имени Сурикова, была завершена, увенчавшись в 1958 году получением ученой степени кандидата искусствознания».

Работы Чингиза Ахмарова до сих пор радуют и восхищают всех. Ему принадлежат сотни графических произведений, иллюстрации к книгам, серии работ, посвященных впечатлениям от многочисленных путешествий по миру, десятки портретов и тематических полотен, эскизы декораций к спектаклям и кинофильмам, целый ряд настенных росписей для интерьеров общественных зданий в Узбекистане и далеко за его пределами.

«И все же из первых значительных работ, созданных Чингизом Ахмаровым – серия монументально-декоративных панно для интерьера здания Музея Улугбека, возведенного вблизи обсерватории великого ученого в Самарканде. Художник, отражая роль Улугбека и как правителя, основное внимание все же уделяет его деятельности как покровителя науки и искусства: это сцены обсуждения с зодчими проекта здания обсерватории, состязания поэтов и т.д., - отметил в Предисловии книги «Путь к прекрасному» ее редактор (совместно с Рафаэлем Такташем), заслуженный деятель искусств Узбекистана Абдулхай Умаров. - Об особенностях и гранях блестящего искусства Чингиза Ахмарова можно писать бесконечно так же, как и о чутком, заботливом педагоге с большой буквы. Ибо его считают своим наставником не только бывшие его студенты, он воспитал сотни учеников и последователей традиций классического искусства восточной миниатюры. В конце своей жизни Ахмаров с удовлетворением смог убедиться: трансформация опыта и наследия Бехзода и его школы в современном узбекском изобразительном искусстве стала делом многочисленной плеяды художников, превратилась в полноводное и могучее направление национального искусства, став своеобразным памятником художнику».

Составитель нынешнего варианта книги, в которой собраны воспоминания учеников, коллег художника, - его верный ученик, художник Баходыр Асаев. Именно он десятилетиями хранит память учителя, издавая книгу малыми тиражами и даря тем, кому небезразличны жизнь и творчество сына татарского народа, ставшего гордостью Узбекистана, создавшего целое направление в изобразительном искусстве. Уникальная книга, уверена, должна быть переведена на языки мира и стать настольной книгой художников.

Строки из последней главы «Мои духовные родники»: «Если жизнь нередко сравнивают с морем, то талант можно сравнить с драгоценной жемчужиной этого моря. И, если порой эти жемчужины так и остаются скрытыми от мира сего за глухими створками раковин, то это результат трудностей жизни и превратностей судьбы, людского непонимания. Помочь таланту раскрыться, реализоваться – долг нашей совести… С тех пор как себя помню, я стремился к осуществлению лишь одной самой главной мечты - стать художником. На пути этом были немалые победы и неизбежные поражения, но сейчас, с высоты прожитых лет могу сказать, что хотя бы в какой-то степени цель моей жизни достигнута. Воспевать то, что достойно восхищения как соловей выспевает прекрасные цветы, быть хранителем сада изящества, именно это я всегда ощущал своей главной миссией на земле… Вот почему доныне стоит у меня перед глазами встреченный когда-то в давние дни в Самарканде безвестный художник, рисовавший миниатюры, зимними студёными вечерами стоящий на снегу босиком…».

Да, где бы ни находился Чингиз Ахмаров, он неизменно вспоминал Самарканд, считая его родным городом, и многое успел сделать для него.

Флора ФАХРУТДИНОВА.

Автор благодарит художника – реставратора

Государственного Фонда Ислама Каримова

в Ташкенте Баходыра Асаева за помощь в подготовке материала.