Глобальное потепление и антропогенный фактор: всё ли так очевидно, как считается?

О глобальном потеплении на планете не говорит сегодня только совсем уж ленивый человек. Мы на себе ощущаем все его «прелести» в виде аномально высоких или низких температур, засух, пылевых бурь и прочего. И причины потепления нам давно озвучили, вынеся вердикт: виноват сам человек, вернее, его деятельность. Заводы, фабрики, электростанции на сжигаемом топливе, автомобили на бензине – все они и много чего еще являются источниками углекислого газа, который создает парниковый эффект и разогревает планету. А что, если имеется альтернативный ответ причинам данного явления? Заведующий лабораторией экологического мониторинга Научно-исследовательского гидрометеорологического института Узбекистана, доктор географических наук, профессор Михаил Арушанов – один из тех ученых с мировым именем, который отрицает антропогенный фактор в глобальном потеплении Земли. И членам общественной группы «Сохраним Самарканд», поднимающей в том числе и вопросы экологии, удалось пообщаться с Михаилом Львовичем в Ташкенте.

Профессор Михаил Арушанов несколько лет работал со знаменитым советским астрофизиком, создателем причинной механики и теории времени Николаем Козыревым – легендарной личностью, о судьбе которого снимали фильмы, писали книги и даже стихи. И Михаил Львович с упоением рассказывал о своем учителе и коллеге, который учился с академиками Л. Д. Ландау и В. А. Амбарцумяном, прошел гонения и сталинские лагеря. Там, кстати, сидя в ледяном карцере, и задумался Н. Козырев о феномене времени, о том, что именно оно является источником энергии звезд и всей Вселенной, что время материальная субстанция. А выйдя на свободу, экспериментально доказал свою гипотезу, о чем я еще упомяну в статье. «Это выдающейся ученый, мне крупно повезло, что работал с ним», - сказал наш собеседник, общение с которым - настоящий праздник для пытливых.

Обладающий широчайшей эрудицией и острым умом, подчиняющимся фундаментальным знаниям и суровой логике, Михаил Львович при всем при этом умеет донести сложное довольно простым языком. Ученый не просто высказывает невероятные гипотезы – он обосновывает их математически и подтверждает эмпирически с помощью диаграмм и графиков, данных с международных научных станций и спутников.

Два часа, проведенные с Михаилом Арушановым в институте Узгидромета, которому он посвятил всю свою жизнь (более 60 лет), пролетели незаметно. Наверное, точно так же, как и мы, чувствовал себя принц Чарльз (ныне король Великобритании Карл III), когда общался с М. Арушановым на тему Аральского моря, будучи в Узбекистане в 1996 году. Нам хотелось задать множество вопросов, на которые были бы получены обстоятельные ответы, но в тот день больше говорили о главном – климате.

Что такое климат?

В 2023 году в Гамбурге (Германия) была издана книга М. Арушанова «Динамика климата. Космические факторы», которая вызвала резонанс среди ученых и интересующегося наукой сообщества. В ютубе появилось несколько видеосюжетов с профессором из Ташкента и довольно шокирующей информацией о том, что антропогенное воздействие на глобальное потепление планеты ничтожно по сравнению с процессами, происходящими в космосе и влияющими на Землю. С этого мы и начали разговор с Михаилом Львовичем.

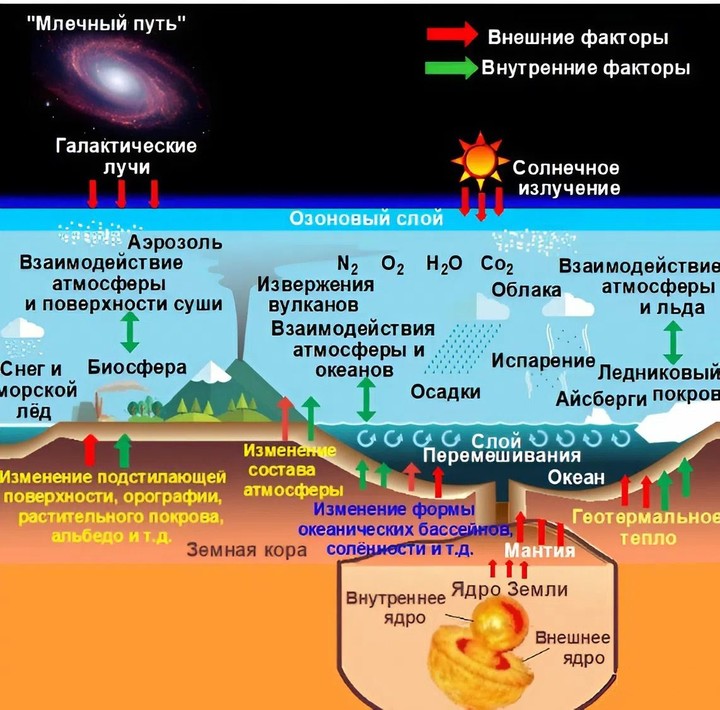

- Метеорологией я занимаюсь с 70-го года, - говорит М. Арушанов, - тогда начались явно наблюдаемые изменения, и, естественно, возник вопрос: с чем это связано? Но, чтобы ответить на вопрос о причинах изменения климата, надо дать четкое определение, что такое климат вообще. Известный лауреат Нобелевской премии по химии за работы в области неравновесной термодинамики Илья Пригожин показал, что в открытых динамических системах «Стационарное состояние неравновесной системы соответствует минимуму производства энтропии». Эту теорему можно использовать как основу для количественной оценки изменения климата - как баланса между внешними воздействиями и внутренними реакциями системы.

Здесь следует разъяснить, что такое открытая и замкнутая системы. Например, климатическая система Земли не может быть замкнутой системой, так как на нее постоянно влияют внешние силы, связанные с астрономическими факторами. Эти факторы способны на определенных периодах времени кардинально менять состояние открытой термодинамической климатической системы с обратными связями. Это значит, что она получает и отдает энергию (например, через солнечное или космическое излучение), а ее элементы могут влиять друг на друга.

- Когда мы говорим об изменении климата, часто, в первую очередь, вспоминают про температуру, - продолжает собеседник. - Но на самом деле температура - это только один из параметров климатической системы. Климат - это гораздо более сложное явление, которое включает множество факторов: атмосферное давление, влажность, скорость ветра, облачность, состав атмосферы и многое другое. Для количественной оценки изменения этих параметров в целом, т.е. изменения состояния климатической системы, я предложил оценивать это изменение интегральной величиной - производством энтропии. Это физическая характеристика, которая показывает, насколько активно система обменивается энергией. Поэтому я предложил считать изменение энтропии единицей изменения климата.

К сожалению, как пишет в упомянутой выше книге М. Арушанов, сегодня климатологическая наука в своей основе главным образом рассматривает климатическую систему как замкнутую, в которой особенности динамики климата объясняются локальными физико-географическими условиями той или иной географической области. Исключение составляет узкий круг астрономических факторов, таких как вариации солнечной активности и прецессия наклона оси орбиты Земли. При этом, как правило, констатируется сам факт явления, но не причины, его вызывающие. Иначе говоря, в метеорологической науке и климатологии, в основном, описываются сами явления, как они происходят, и в подавляющем числе случаев отсутствует ответ на вопрос «Почему?». Такую попытку сделали в отношении наблюдаемого глобального потепления, но она была больше мотивирована не поиском научного ответа на фундаментальные причины, а зарабатыванием денег «из воздуха», а точнее, из диоксида углерода (углекислого газа СО2).

Температура, СО2 и уроки физики

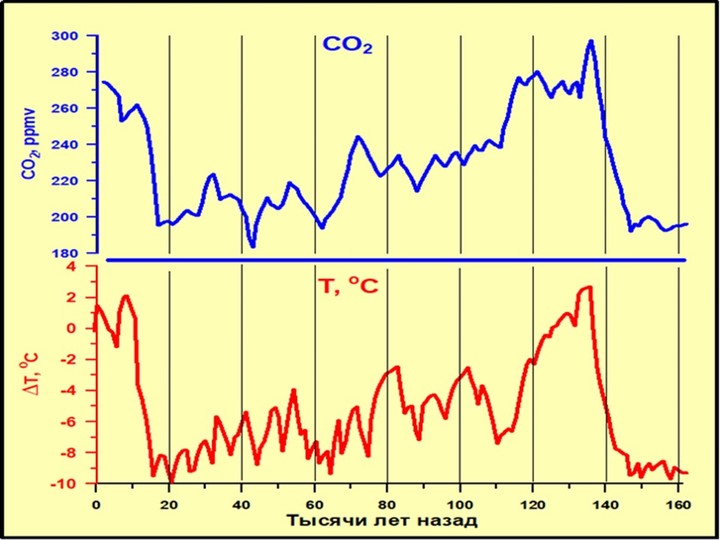

В науке мало предполагать, мало иметь логически выстроенные теории, описанные математическими уравнениями, нужны неоспоримые факты их подтверждающие. Такие факты об истории климатических изменений, содержании различных веществ в атмосфере в разные периоды времени на планете могут предоставить годичные кольца древесины и керны льда.

Вопросами реконструкции прошлых колебаний и изменений климата занимаются многочисленные группы климатологов. Составлены базы прямых и косвенных палеоклиматических данных, многие из которых находятся в свободном доступе сети Интернет. Анализ баз данных выполняется отдельными исследователями и в рамках международных программ (CLIVAR, PAGES, EPICA, GISP2, GRIP и др.).

Для справки

Ледяные керны представляют собой образцы льда в виде цилиндрических столбиков, которые состоят из спрессованных слоев снега, накапливавшихся в леднике в течение тысяч и миллионов лет. Керны служат естественными записями климатических условий в древности, от которых зависят свойства льда в слоях соответствующего возраста. Реконструирование температуры за многие тысячелетия выполняется по соотношению изотопов кислорода О18.

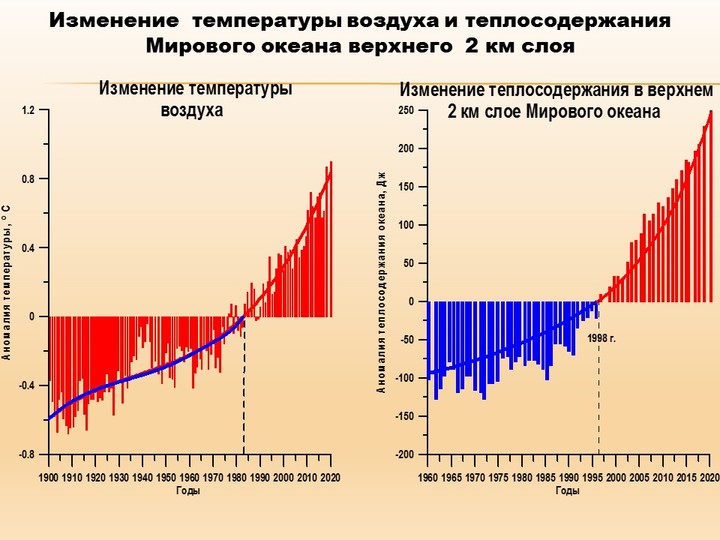

- В качестве исходных данных я взял результаты анализа кернов льда в Антарктиде и Гренландии, - поясняет М. Арушанов, показывая графики. - Например, вот данные за последние 30 тысяч лет. Даже невооруженным глазом на графике видно: сначала меняется температура, а потом - уровень углекислого газа (СО2). С чем связана подобная корреляция? Дело в том, что основной запас углекислого газа находится в океанах - больше 90 процентов, а это в сто раз больше чем в атмосфере. Когда океан нагревается, он удерживает меньше СО2, и тот начинает выходить в атмосферу. Мы это видим и в недавних данных: с 1900 по 2020 год температура Земли и теплосодержание океана (то есть накопленное тепло) менялись почти одинаково. А уже следом за этим начал расти уровень СО2 в воздухе. Получается, что углекислый газ - не причина, а следствие потепления, вызванного другими, внешними факторами. И это очень важно понимать, чтобы не делать ложные выводы о природе климатических изменений.

Мейнстримная группа ученых мира, а вкупе с ними и международные организации (ООН, Всемирный банк и другие) считают иначе, педалируя на антропогенный фактор выбросов СО2 в атмосферу. Даже искусственный интеллект все вопросы о возможных других источниках углекислого газа и тепла сводит к общепринятой установке: виноват человек. Хотя ИИ признает, что 5000-10000 действующих подводных вулканов трудны для научных исследований и фиксации ими диоксида углерода, а выбросы водорода из разломов планеты вообще никак не учитываются, при этом известно, что водород способен излучать тепло при взаимодействии с кислородом и другими элементами. Получается, что не учитывается множество факторов природного характера, включая дегазацию планеты и космическое излучение.

- Когда мы говорим об изменениях температуры в атмосфере (в краткосрочных рамках), то руководствуемся уравнением Пуассона, описывающим адиабатические (в отсутствии источников и стоков) расширения и сжатия воздуха, - говорит М. Арушанов. Здесь основным фактором является конвективный вынос тепла из тропосферы в верхние слои атмосферы. В уравнении есть важный параметр - адиабатический показатель, который зависит от теплоемкостей газа. Если изменяется состав атмосферы (например, растет концентрация СО2 или водяного пара), то меняются и теплоемкости, а значит, и поведение температуры при сжатии/расширении. Воздух начинает быстрее двигаться - теплый поднимается, а холодный опускается. Так тепло быстрее уходит вверх из нижней части атмосферы. В результате температура тропосферы не увеличивается, а уменьшается. Это все из школьного курса по физике, но почему-то эти элементарные вещи игнорируются, когда говорят о глобальном потеплении, преуменьшая роль СО2 в увеличении удельной теплоемкости воздуха из-за его концентрации (около 0,04%) и при этом вполне серьезно обосновывая его важность в улавливании инфракрасного излучения, замедляющего выход тепла в космос.

Космические факторы и 1998 год

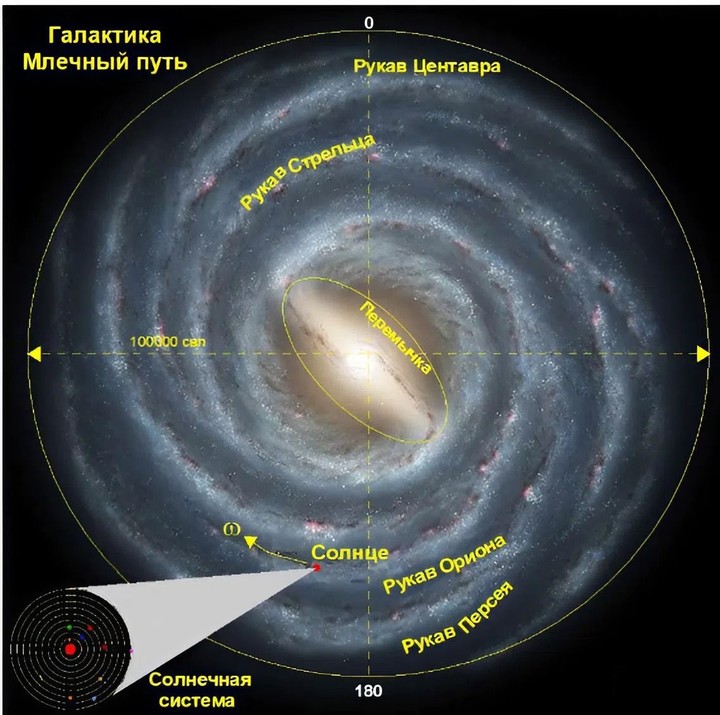

Солнечная система с планетой Земля вращается вокруг центра спиральной галактики Млечный путь, в которой насчитывается от 100 до 400 миллиардов звезд. Прохождение Солнечной системы через галактические рукава сопровождается изменениями в интенсивности галактических космических лучей. Это воздействие оказывает импульсное влияние на объекты Солнечной системы, в том числе и на Землю.

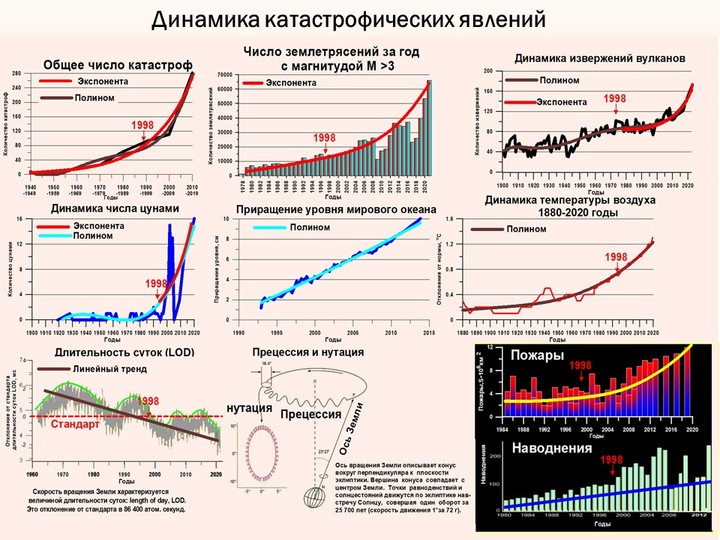

- С 1998 года ученые заметили, что количество природных катастроф - сильных штормов, землетрясений, наводнений и других - стало расти неравномерно, а очень быстро, буквально по экспоненте (то есть все быстрее и быстрее), - рассказывает и показывает одновременно диаграмму и графики Михаил Львович. – Такой резкий рост не может происходить просто так. Это возможно только в одном случае - если на Землю повлияло мощное внешнее воздействие. Внутренние процессы так резко не меняются, они развиваются медленно и постепенно. Что же произошло? Согласно данным китайских ученых, в 1998 году это взаимодействие вызвало резкий скачок центра масс земного ядра относительно центра масс мантии. В результате произошло смещение железного ядра к северу, что привело к ряду последствий. А именно к появлению внутреннего биения и диссонанса между ядром и мантией, ослаблению электромагнитного поля внутри ядра, снижению общего магнитного поля Земли, аномальному дрейфу северного магнитного полюса. Причем такие изменения происходили одновременно и на других планетах Солнечной системы. С момента этого события начался экспоненциальный рост числа природных катастроф и резкие изменения климата.

По словам профессора М. Арушанова, солнечная система, а вместе с ней и планета Земля, двигаясь вокруг центра Млечного пути, периодически, с периодом кратным 12 000 лет, испытывает повышенное воздействие галактического излучения. Физическую сущность этой периодичности еще предстоит выяснить астрономам, астрофизикам и космологам.

Для справки

Млечный Путь – спиральная галактика, имеющая выраженную центральную перемычку из ярких звезд. Диаметр диска галактики составляет порядка 104 световых лет. Солнце расположено в плоскости диска на среднем удалении в 26 000 световых лет от центра ядра галактики. Считается, что толщина галактического диска в районе Солнца составляет около 103 св. л., однако, возможно, что эта толщина значительно больше и составляет 2000-3000 св. л.

Наша галактика имеет четыре спиральных рукава (Персея, Стрельца, Центавра и Ориона), расположенные в плоскости галактического диска. Солнечная система находится внутри рукава Ориона, вблизи его внутреннего края. Фото

- Ученые заметили, что в 1998 году произошло смещение земного ядра, которое весит в 17 раз больше Луны, - продолжает Михаил Львович. - Это смещение вызвало гравитационные изменения во всех слоях Земли и стало причиной энергетического скачка. После этого скачка началось повышение геотермального тепла из недр Земли. Это тепло поднимается вместе с магмой - расплавленным веществом внутри планеты. Подтверждение этому - данные с радиотелескопа ANITA, который впервые зафиксировал поток нейтрино, идущих не из космоса, а из глубин океана. Также участились извержения глубоководных вулканов. Все это привело к таянию ледников в Арктике, Гренландии и Западной Антарктиде, что зафиксировали ученые из NASA. И это происходит не из-за повышения температуры воздуха или парникового эффекта, а из-за того, что снизу стало теплее. Особенно это заметно в районах, где земная кора тоньше.

Объяснять глобальное потепление только углекислым газом - недостаточно, считает М. Арушанов. Нужно учитывать и более масштабные природные процессы, происходящие в недрах Земли и в нашей галактике. «Игнорируя вариации тепловых потоков из недр Земли, аналогично тому, как в течение продолжительного времени интенсивность солнечной радиации на верхней границе атмосферы считалась неизменной, мы ограничиваем себя в понимании причин истиной картины наблюдаемых климатических изменений», - пишет ученый в книге.

Отмечу, что русский ученый, основоположник гелиобиологии (науки о влиянии солнечной активности на живые организмы и общество) Александр Чижевский в свое время говорил, что солнечная активность влияет не только на природу и здоровье людей, но и на социально-исторические процессы: войны, революции, экономические кризисы, всплески преступности, народные волнения и иные массовые проявления. Современная нестабильность тоже может быть частью этого общего процесса.

Космические циклы, Аральское море и пыльные бури

Говоря о возможном влиянии космических циклов на климат планеты, не обошли стороной и проблему Аральского моря. Сегодня это море-озеро, ставшее символом негативных последствий человеческой деятельности, практически высохло, разбившись на несколько небольших озер. Но исследования ученых (Boomer I., Breckle S.-W., Geldyeva G.V. и многие другие) показали, что антропогенный (человеческий) фактор, сыгравший свою роль в ускорении регрессии Арала, не единственная причина.

Исследователи по геологическим и палеонтологическим признакам выявили, что за последние 2000 лет Аральское море высыхало, как минимум, дважды. До высыхания в ХХ веке Арал исчезал в XIII-XIV веках, а потом вновь заполнялся. Высыхало море-озеро и 16-17 тысяч лет назад, когда никакого орошения или каналов не было. Значит, дело не только в деятельности человека. Это подтверждает гипотезу, что такие изменения происходят циклически - с определенной периодичностью, как часть естественных природных процессов. Правда, в последнем случае антропогенный фактор ускорил естественные процессы.

- Есть интересная гипотеза, имеющая под собой крепкую основу, что Арал и Каспий связаны под землей, как сообщающиеся сосуды, - говорит М. Арушанов. - Когда уровень воды в Арале падает, то в Каспии он поднимается, и наоборот. В средние века, например, Каспий сильно обмелел, там даже появлялись острова, а Арал в это время был полноводным. Сейчас же Каспийское море снова на подъеме, а Арал почти исчез. Чтобы понять, как связаны между собой эти два моря и как происходят циклы высыхания и наполнения, нужны долгосрочные и глубокие научные исследования геофизиков, геологов, археологов, климатологов и многих других. Но пока что таких масштабных работ не проводилось, либо они были очень краткими и не дали полной картины.

Подобные исследования помогли бы населению данных регионов адаптироваться к подобным циклам, консолидировать усилия в борьбе с последствиями происходящих изменений, но увы, пока всё сводится к локальным и точечным проектам, слабо влияющим на те же пыльные бури.

- Пыльные бури, которые сейчас происходят всё чаще, особенно в районе бывшего Аральского моря, имеют простое объяснение, - отвечает на мой вопрос об их причинах Михаил Львович. - Когда сталкиваются холодные и теплые воздушные массы (фронт), создаются сильные ветры. Если почва сухая и ничего ее не удерживает (нет растительности, нет влаги) - ветер поднимает пыль в воздух. Это особенно характерно для засушливых регионов, вроде Приаралья.

Что знают растения и не знают метеорологи?

Физика традиционно опирается на четыре фундаментальных взаимодействия: электромагнитное, гравитационное, сильное ядерное, слабое ядерное. Они объясняют почти все - от движения планет до распада атомов. Но что, если существует пятое взаимодействие, способное объяснить то, что пока кажется чудом или «народной приметой»?

Советский астрофизик Николай Козырев еще в середине XX века выдвинул теорию, что время само по себе может быть физическим фактором, способным влиять на материальные объекты. Он предположил, что есть особое взаимодействие, которое не нуждается в переносе энергии через частицы. Это мгновенное влияние, происходящее вне пространства и времени, как бы напрямую: без передачи сигнала, без «носителя - нелокально. Его идеи тогда казались фантастикой. Но позднее к ним обратились такие признанные ученые, как Фейнман и Пригожин, хотя имя Козырева чаще всего опускали. Сейчас нелокальность признана в квантовой физике, и примером служат перепутанные квантовые частицы, которые мгновенно влияют друг на друга на любом расстоянии. Это уже не теория, а экспериментально подтвержденный факт.

- Профессор С. М. Коротаев - заведующий лабораторией морских экспериментальных исследований Института геоэлектромагнитных исследований РАН, экспериментально доказал, что нелокальность свойственна макроскопическим диссипативным процессам, растения и животные умеют предчувствовать изменения погоды, - поясняет Михаил Львович. - Например, говорят: «Если листья опадают с деревьев сверху - зима будет холодной». На основании экспериментов С. М. Коротаева нами была построена модель, где анализировалось изменение в течение года специально построенного сигнала и временного хода приземного давления. Оказалось, что они связаны нелокальным воздействием (условно - "влияние пятого взаимодействия") с запаздыванием 73 дня. Это значит: природа каким-то образом «узнает» о будущем раньше, чем это фиксируют приборы. И растения, и животные, и даже люди (интуитивно) могут ощущать, что "надвигается" - это и есть научное объяснение народных примет.

Почему современные метеопрогнозы ошибаются? Удивительно, но даже при всех суперкомпьютерах и математических моделях точность долгосрочных прогнозов редко превышает 65%. А краткосрочные (на 1-3 дня) - достигают 95% точности. Почему? Краткосрочный прогноз можно рассматривать как прогноз состояния замкнутой системы, к которой применимо адиабатическое приближение, т.е. источниками и стоками энергии можно пренебречь. Долгосрочный прогноз - совсем другое дело. Система становится открытой, нужно учитывать внешние источники энергии – вариации солнечной активности, галактические циклы и, возможно, пятый вид взаимодействия.

- С помощью модели, основанной на макроскопической нелокальности диссипативных процессов, мы получили долгосрочную оправдываемость выше 90%. Это открывает совсем новые горизонты для науки о климате и метеорологии, - заключает профессор М. Арушанов.

Природа устроена гораздо сложнее, чем принято считать. Народная мудрость может иметь под собой реальное научное основание. Будущее метеорологии - за учетом нелокальных взаимодействий и неизученных форм передачи информации, уверен Михаил Львович, а идеи, которые считались «лженаукой», как правило, просто опережают свое время.

Анастасия ПАВЛЕНКО.

Из биографии

Михаил Львович Арушанов (Ташкент, 1947 г. р.) - видный учёный в областях физики атмосферы, метеорологии, климатологии, Почётный член Географического общества Узбекистана, доктор географических наук, профессор.

После окончания школы (11 классов) в 1965 году поступил в ТашГУ на физический факультет, который успешно окончил в 1970 году. С 1975 года активно занялся научной деятельностью в области теоретической физики с практическим приложением к физике атмосферы. В 1989 году защитил кандидатскую, а в 2000 году докторскую диссертации.

Основные темы научной работы: гидродинамические модели в геофизике, теоретические вопросы субстациональности времени, солнечно-земные связи, нелокальные взаимодействия, анализ данных спутниковой информации.

М. Арушановым опубликовано более 180 научных трудов, в частности 6 научных монографий (за рубежом) по физике атмосферы, метеорологии, гидродинамическим численным моделям прогноза погоды и климата планеты, проблематике солнечно-земных связей и геоинформационным технологиям.

Для справки

Вынос тепла из тропосферы происходит главным образом за счет конвекции, обеспечивающей более эффективный перенос тепла по сравнению с радиацией. В результате, с увеличением концентрации углекислого газа и поглощения им теплового излучения, возрастает конвективный массообмен воздуха, выносящий это тепло за пределы тропосферы. Таким образом, чем больше концентрация СО2, тем сильнее будет конвективный вынос тепла, что приводит к совершенно обратному, относительно ортодоксальных сторонников антропогенного потепления, выводу – падению температуры в тропосфере. Казалось бы, данный вывод противоречит полученной нами на эмпирических данных причинной зависимости СО2 от температуры (а не наоборот). Это не так, просто мы имеем дело с двумя разными процессами, функционирующими в рамках климатической системы с обратной отрицательной связью. Первый процесс – глобальное потепление, вызванное внешним фактором и, как следствие, значительным выделением СО2 из океана. Второй процесс – конвективный перенос тепла из тропосферы в верхние слои атмосферы. На определенных периодах времени первый превалирует над вторым, что соответствует современному состоянию климатической системы планеты. Со временем, в силу самоорганизации климатической системы, эти два процесса уравновесятся, а глобальная температура вернется к норме.